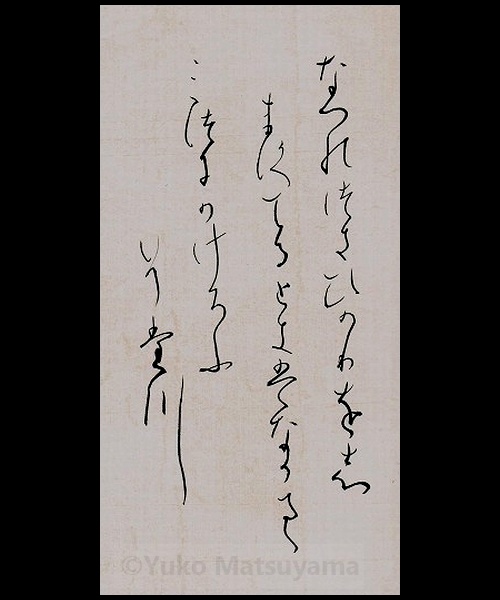

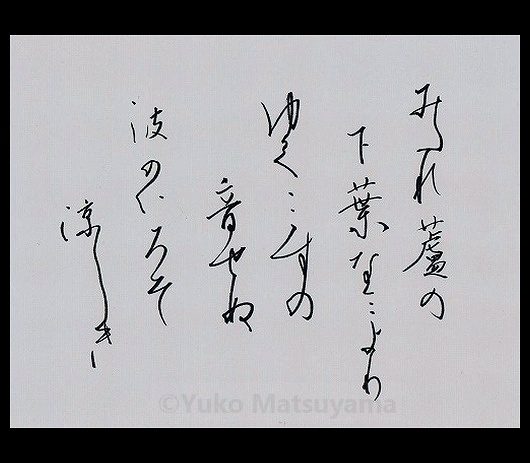

夏の月ひかり惜しまず照る時は 流るる水にかげろふぞ立つ(藤原興風)

Natsu no tsuki hikari woshimazu teru toki ha nagaruru mizu ni kagerofu zo tatsu

(Fujiwara no okikaze)

平安時代の寛平初年(889年)の頃、『古今和歌集』の成立より前の時代に宇多天皇の皇太后が主催した寛平御時后宮歌合(かんぴょうのおんとききさいのみやうたあわせ)の一首を書で表したものです。

平安初期、唐風文化の隆盛が終わりを告げて日本の風土にあったものを際立たせようと国風文化へと転換された時代の歌です。寛平御時后宮歌合は、親しみやすい和歌を復興して普及させることで国風文化を推進させる役割を担いました。

寛平御時后宮歌合には、藤原興風(ふじわらのおきかぜ)をはじめ紀貫之(きのつらゆき)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね)素性法師(そせいほうし)、大江千里(おおえのちさと)など上流貴族に限らず、年齢の上下に関わらず優れた歌を詠む才能ある歌人が見出されて集められました。

「夏の月」が歌題として現われたのは寛平御時后宮歌合の頃。唐時代の白居易の『白氏文集』にある詩中で「月照平砂夏夜霜」(月は平沙(へいさ)を照らす 夏の夜の霜)と夏の月を「夏の夜の霜」と捉えた表現が菅原道真をはじめ、多くの人の心を捉えました。漢詩文より享受されたものが日本の風土と感性に合った表現となって展開されました。藤原興風の「夏の月」は、そうした背景から詠まれたもので、流れる水にゆらめき映る月を陽炎に見立てました。

平安期に「夏の月」に美を見出したことは後世に影響を及ぼしました。情趣を感じるものとして和歌や物語、随筆、俳句などさまざまに広がりました。『枕草子』第一段で清少納言は、「夏はよる。月の頃はさらなり。」と夏の月を賛美しています。短い夏の夜。夏の月は”涼”を感じるものとして「納涼」の歌題の素材としても受け継がれています。古代より受け継がれている神聖で清らかなものを尊ぶ心が月の光の冴えた白色に想われます。