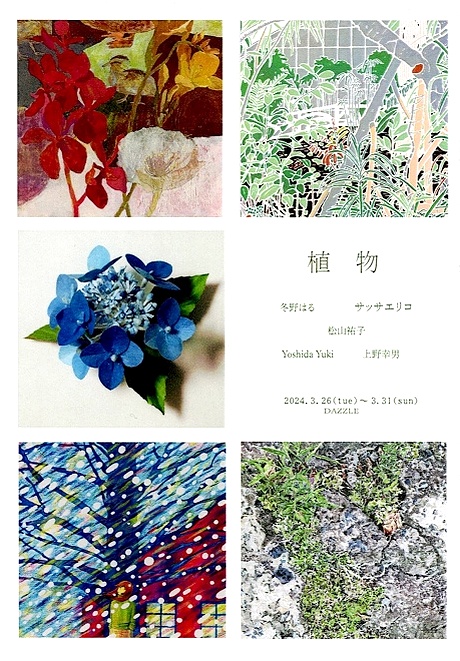

3月26日(火)から3月31日(日)まで、東京北青山のgallery DAZZLEにて開催される植物展に参加いたします。5名の作家による植物をテーマとした作品が展開されます。

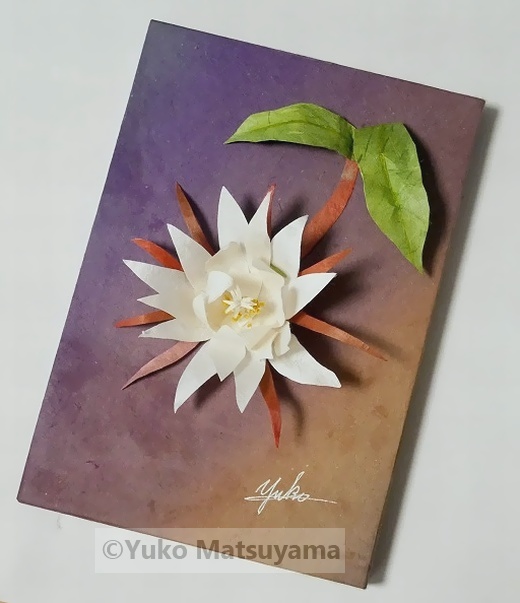

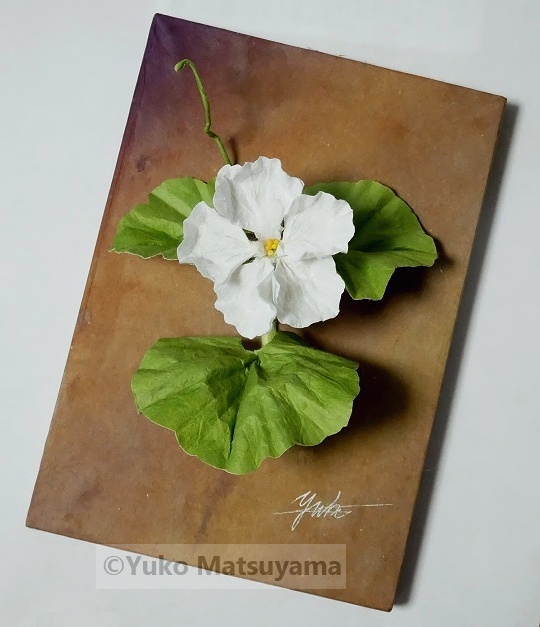

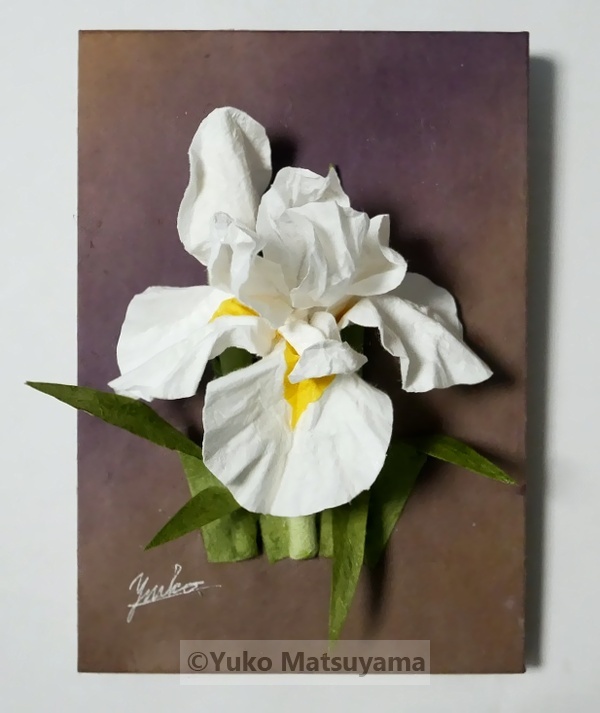

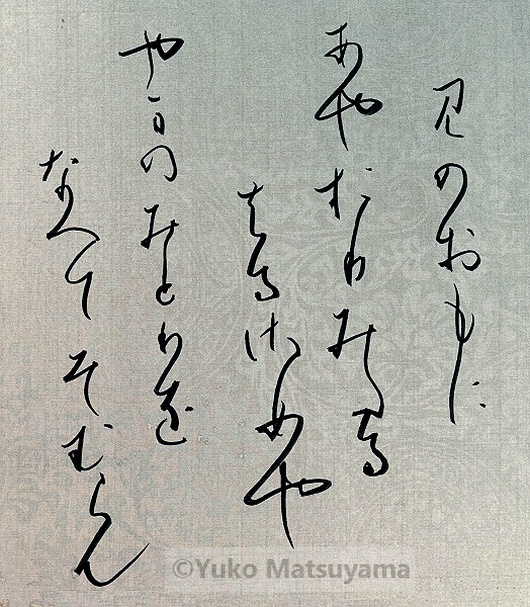

今回の展示では、季節の風景を想わせる野にある植物より、和紙の特性を生かして立体・平面によって表現した作品を出展します。ご高覧頂けましたら幸いです。

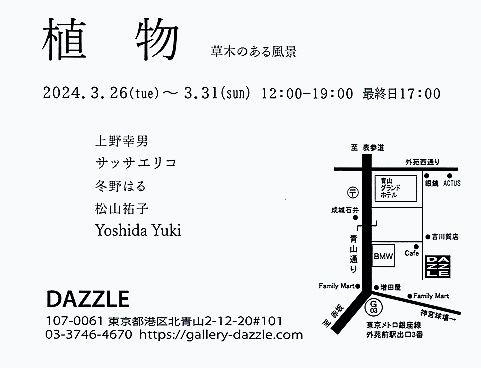

「植物」 草木のある風景

2024年3月26日(火)~3月31日(日)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

にほんブログ村