はらりと平らに開いた花姿が優しい山茶花。白い一重に薄紅色のぼかしの入った柔らかな印象の花を和紙の風合いで表し、和紙で象った蛤にあしらいました。

“Sasanqua”

四季の草花を立体感ある植物画のようにそれぞれの植物の特徴を和紙の花で表した花寄せのシリーズ。寒中に咲き、日本の冬を伝える代表的なものより、山茶花・水仙・福寿草・椿・白梅を選び、それぞれの特性に合った和紙で表したものです。花の趣に合わせた色合いの短冊を取り合わせ、画面に表しました。

”Winter flowers”

秋から咲き始める西王母(せいおうぼ)椿。淡桃色の地色にぼかしが入ったところが優しい印象の一重の椿です。丸みのあるふっくらとした花の特徴を柔らかなグラデーションの和紙を生かし表しました。

Camellia Japonica ”Seioubo”

椿の季節の始まりを告げる白い椿。ふっくらとした花容が温かな印象の白い椿を手漉き和紙の白色と風合いによって表し、陶器の一輪挿しにあしらいました。

”Camellia japonica ”

『雛の季節を待ちながら・・・』

日本橋三越本店 新館8階 ギャラリーアミューズ

2018年 1月31日(水)~2月6日(火)

午前10時30分~午後7時30分

(最終日は、午後6時 終了)

協力:お茶の水・おりがみ会館

穏やかな花姿で冷気が強まる季節に心和ませてくれる山茶花。

一重の花の柔らかな印象を花、葉、枝それぞれの部分の特性に合わせた和紙を選び、温かみのある風情を表しました。

“Sasanqua”

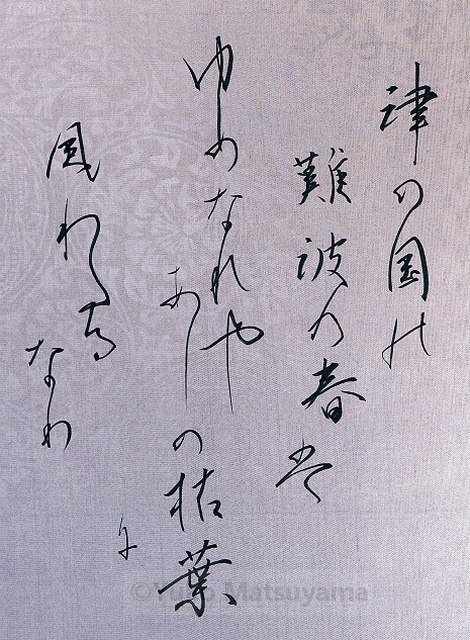

津の国の 難波の春は 夢なれや 蘆の枯葉に 風わたるなり(新古今和歌集:西行)

Tsu no kuni no naniha no haru ha yume nareya ashi no kareha ni kaze wataru nari (Shinkokin Wakashū:Saigyō)

摂津の国、難波江の冬景色を詠んだものです。『新古今和歌集』の冬部では、落葉に始まる季節の推移の中で冬枯れを歌題として詠まれた一群に排列されています。難波江は、イネ科の多年草の蘆(あし)の群生する名所として『万葉集』の時代より、歌に詠まれてきました。春夏秋冬それぞれの季節を映す風物として、数々の秀歌を生み出しました。

西行の一首は、次の歌を本歌としています。

心あらむ 人に見せばや 津の国の 難波あたりの 春のけしきを(後拾遺和歌集:能因)

物のあはれを解する人には見せたいものです。津の国の難波辺りの春の景色を、と感動を詠んだものです。

西行は、能因(のういん)の歌を踏まえ、古歌に詠まれた蘆(あし)の芽吹きの美しかった難波江の春景色は夢だったのだろうか。今は、難波江には蘆(あし)の枯葉に寒々と風が吹きわたるばかりである、と現実の世の無常感を詠んでいます。

西行は、蘆(あし)の若葉が芽吹いた難波江の春景色を見ていません。下句に詠まれた西行がみている、現実の厳しく荒涼とした景色の表現が、春景色の素晴らしさを想わせます。また、能因の詠んだ一首を想起させる ” 難波の春 ” という言葉の優しい響きは、夢のような美しさを引き出します。能因の一首によって確立された難波の春景色が背景としてあることで、その対極にある冬の季節の侘しさが心に深く沁み入ります。

蘆(あし)の特性を生かし、再生する春の芽吹きの美ではない、冬の静寂な枯淡を詠んだところに中世の幽玄美が表れています。蘆(あし)を題材に中世の時代を映した一首を書で表しました。

春の美しさを伝える桜は、秋の紅葉にも見どころがあります。細やかな葉の切れ込みと葉脈の筋が鮮やかに色づく葉を引き立てます。和紙のしっとりとした染色と抑えた光沢感により、桜の枝先をに残る葉を表し、扇子にあしらいました。

”Cherry tree autumn leaves”