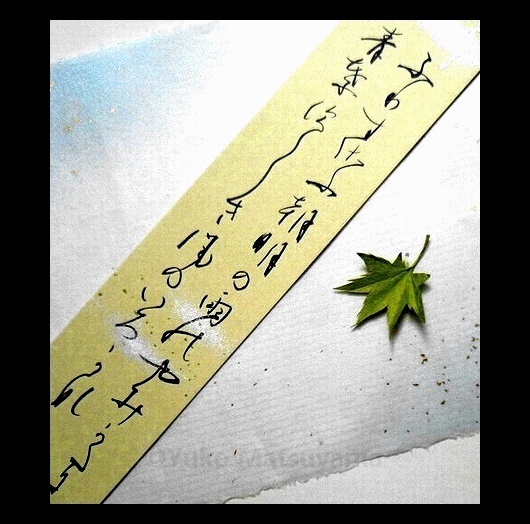

和紙による河原撫子(かわらなでしこ)を白い扇子にあしらい、背景の和紙と取り合わせて源氏物語に登場する女性、玉鬘(たまかずら)をイメージしました。

玉鬘とは、『源氏物語』第2帖「帚木」(ははきぎ)での「雨夜の品定め」の物語において源氏の親友、頭中将( とうのちゅうじょう)が語った常夏(とこなつ)にたとえた女性との間に生まれた女君です。後に、源氏の養女として六条院の夏の町に迎えられ、花散里(はなちるさと)が後見となりました。常夏の女性とは第4帖「夕顔」に登場する女性、夕顔をさします。

「常夏」は、「撫子」の古名です。「撫子」は、万葉集にも詠まれてきた在来種の河原撫子で、中国から伝来した唐撫子(からなでしこ)に対して大和撫子とも呼ばれます。紫式部は、大和撫子と唐撫子の花の趣を使い分けて物語を展開しています。「帚木」のなかで、頭中将が『咲きまじる花は何れとわかねども なほ常夏にしくものぞなき』と艶やかな常夏の花にたとえ、夕顔を称えています。

物語では、常夏と対照的に撫子が捉えられています。撫子は、子を慈しむ心を象徴するものの他、物語では野辺の花に夕顔の身の上を託し、玉鬘と母娘の絆を表すものとなっています。

玉鬘は、撫子(なでしこ)にたとえられる女君として物語の中で位置付けられます。第2帖「帚木」の雨夜の品定めの物語中に夕顔と頭中将の間で愛児として「撫子」と呼ばれて登場します。

第26帖「常夏」では、大和撫子と唐撫子を取り混ぜて一面に配した情景の中で玉鬘の物語が繰り広げられています。「撫子」の物語の背景には夕顔が思い起されます。

玉鬘の名からは美しく、数奇な運命を背負った女性と読み取れますが、撫子と常夏の花の名に込められた特徴を併せ持った明るく可憐、謙虚な人柄が伝わってきます。

”Genjimonogatari Tamakazura”