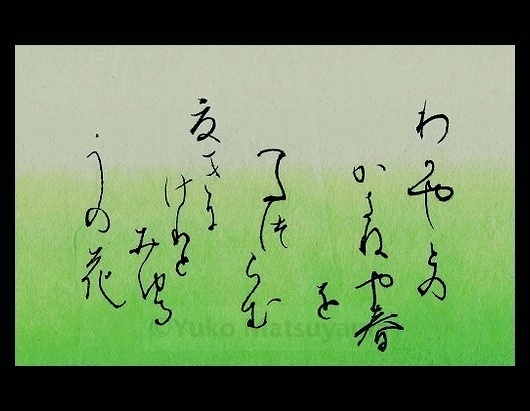

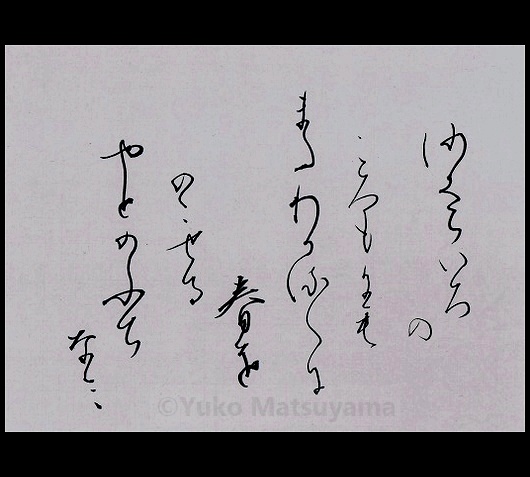

我が宿の垣根や春をへだつらむ夏来にけりと見ゆる卯の花 (拾遺和歌集:源順)

Waga yado no kakine ya haru wo hedatsu ramu natu kini keri to miyuru unohana

(Minamoto no Shitagou)

「卯の花」と呼ばれて親しまれてきたウツギ。ウツギは家の周囲との境に垣根として古代より植えられ、「卯の花」と「垣根」を組み合わせた歌は万葉集にもみられます。

古今集以降、夏の景物として位置付けられ、「卯の花」と「垣根」の組み合わせによる表現は受け継がれていきました。

画像は、「卯の花」の垣根を春と夏を隔てる境界として捉えた一首を書で表したものです。