端午の節句の飾りを短冊に表したもの。「雅な雛のつどい展」(1/28~2/3)では、端午の節句に向けた色紙飾りなど出展いたします。

端午の節句では、邪気を祓うものとして菖蒲と蓬が飾られてきました。

しぼ(皺)があり、厚みのある強制紙の性質を生かし、まっすぐに伸びた菖蒲の葉を表しました。蓬には柔らかな質感と、単色の染色でなく、濃淡のある薄口の板締和紙を使い、紙質の違いによって立体感、生命感を伝えたいと思いました。菖蒲と蓬を白い和紙に包み、短冊には、金色の装飾が施されている細幅の歌用のものを合わせました。

掛け軸には板目のはっきりとした木製のもので、壁面に吊り下げなくてもよい、立てかけて飾っていただけるものを選びました。

(短冊:36.4×6cm)

“Tango-Sekku”

![]()

にほんブログ村

投稿者「ymatsu」のアーカイブ

体験講座のご案内 「桜」

古来より、日本の春を彩ってきた桜。なかでも山野に古代より自生している桜を和紙の落ち着いた色合い、柔らかな質感で表現していきます。

省略できるところは省き、枝や葉のあしらい方で山桜の趣を出してみます。

歌用短冊を背景にした山桜を寸松庵色紙にあしらい、立飾りに仕立てます。

歌用短冊の色合い、装飾を生かし、桜の図譜に描かれているような古風な趣を目指します。

講座のお申し込み・お問い合わせは、小津和紙 文化教室の下記のリンク先

(一日講習会のページ http://www.ozuwashi.net/learning )までお願い申し上げます。

「桜に柳雛飾り」

古代、柳は松と同じく神の依る木として考えられてきました。『万葉集』の時代、柳の芽吹きを愛で、歌に詠みました。柳は平城京では街路樹として朱雀大路に植えられ、都を象徴するものでした。

春の日に 萌(は)れる柳を 取り持ちて 見れば京(みやこ)の 大路念(おも)ほゆ (大伴家持:おおとものやかもち)

ふっくらと芽吹いた柳の浅緑に彩られた華やかな都大路の賑わいが想い起されます。

柳は平安京に移されてからも、朱雀大路を中心とした街路樹をはじめ、御所や邸の庭、川の護岸として植えられ、街のあちらこちらに点在しており、身近なものでした。柳の芽吹きは、春を象徴するものとして捉えられていました。

見渡せば柳桜をこぎまぜて 都ぞ春の錦なりける(素性法師:そせいほうし)

『古今和歌集』に選ばれている平安京の春を象徴する一首です。

素性法師は、紀貫之と同時代を代表する歌人です。宇多天皇の歌合にも招かれ、貫之とも交流がありました。『古今集』では36首入集しています。柳と桜の取り合わせを錦にたとえた一首は、雅な都の春景色を想起させるイメージとして、後世、和歌に限らず、絵画や工芸などに影響を与えました。

泉鏡花の『雛がたり』の書き出しの桜雛(さくらびな)と柳雛(やなぎびな)からは、この一首が浮かびました。『雛がたり』では、桜と柳、菜の花と桃、すみれ2種、つくしとたんぽぽという取り合わせの順で配列されています。桜と柳によって平安京の春景色を重ね合わせ、源氏物語の世界へと誘う雅な情趣を伝えています。

鏡花が配列した花雛は、視点が高いところ、雅なものから、視点を下げて鄙(ひな)なものになっています。景色の広がり、心の広がり、古と今をつなぐ絆を感じます。

江戸時代の雛祭りを描いた図には、雛飾りとして柳と桜が生けられて飾られたものがみられます。

柳や桜の枝ぶりをそのまま生かすと高さが必要となります。それと合わせる器も大きくなり、屏風絵に描かれている世界のようにみえてきます。素性法師の歌からイメージされる屏風絵というと、江戸時代の土佐派、土佐光起(とさ みつおき)の『春秋花鳥図』の春の図が浮かびます。

鏡花の『雛がたり』は、華麗な屏風絵のイメージよりも江戸琳派の酒井抱一(さかい ほういつ)が『桜・楓図屏風』で描いたように、桜と柳の下には春草がひっそりと咲く、楚々とした風情が合うと感じました。『雛がたり』に書かれている春景色とその背景から想起したものを短冊を使い表しました。短冊飾りの下に、菜の花、すみれ、つくし、たんぽぽなど春草が咲いている情景をイメージして『雛がたり』の世界を表しました。桜、柳には板締和紙の柔らかな質感と染色を生かしました。

柳は、上巳の節句に飾られてきた植物のひとつでもあります。新年の床飾りの結び柳のように、柳の枝に紅白の餅花をつける餅花飾りや、つるし雛のように柳の枝にさげ飾りをつける柳飾りが伝えられている地域もあります。桜と柳の雛については今後さらに考察していきます。

菜の花と梅

『古今集』編纂前夜、宇多天皇に学者・政治家として重用された菅原道真は、文壇の中心的存在でした。中国文学を享受し、日本独自の感性を漢詩に取り入れ、和歌との調和を図ることに貢献しました。道真が白居易の『白氏文集』の「三月尽詩」から摂取し独自の境地を開いた「惜春」は、和歌の歌題として定着していきます。 和歌と漢詩から成る『新撰万葉集』の撰進や、『万葉集』の整理・編纂を行ない宇多天皇に奉じたとも伝えられています。

梅賛美から桜賛美へと美意識が移り変わっていく過渡期、菅原道真は梅を愛でました。道真の邸宅は、紅梅殿と呼ばれていました。901年に大宰府に左遷されることなりますが、後に天満宮に祀られました。各地の天満宮の境内には道真を偲んで梅が植えられ、花の季節には梅の芳しい香りに包まれます。

また、道真のゆかりの地、京都の北野天満宮では、道真の命日2月25日に菜種の花を供える「菜種御供(なたねのごく)」が行われ、新暦となってからは、菜種に代わり梅の花が用いられて「梅花御供(ばいかのごく)」が行われています。

白梅・紅梅の小枝を紙立(こうだて)という、仙花紙という楮の白い和紙を筒状にしたものの中に挿したものが神前に供えられます。梅の花を挿した紙立は、紙と花を形代とした花雛に通じるものを感じます。

” Nanohana & Ume”

![]()

にほんブログ村

雅と歌合

歌合(うたあわせ)とは、歌人を左右二組にわけ、その詠んだ歌を一番ごとに比べて優劣を争うものです。王朝の「雅(みやび)」を説明する上で、和歌とひらがなが互いに洗練されていく鍵として欠かせないものが歌合です。

王朝の雅の成立には、はじめての勅撰和歌集『古今和歌集』の編纂が背景にありました。『古今和歌集』撰集前夜、宮廷文学は嵯峨天皇・淳和天皇時代からの流れを受け継ぎ、漢詩文が第一に置かれていましたが、和歌復興の気運は徐々に高まりつつありました。

宇多天皇の御世のことです。宇多天皇は、菅原道真を重用し、中国文学にはない「惜秋(せきしゅう)」や「残菊(ざんぎく)」など日本独自の季節感・感性を漢詩に取り入れました。後に「惜秋」や「残菊」は和歌の題としても採用されていきます。「惜秋」や「残菊」は ”名残”を詠んだものです。過ぎ去ったあとの気配に心を寄せる ”名残”は、日本独特の感性として磨かれていきました。

その一方で宇多天皇は、和歌の文芸性を理解し、歌合(うたあわせ)を行い、『古今集』撰定への土台を築きました。『古今集』には漢文と仮名と2つの序文があることは、この時代の宮廷文学の方向性を示しており、漢詩文と和歌の調和を意図しているように思われます。『古今集』は、宇多天皇の皇子、醍醐天皇の勅命を受けて成立しました。

宇多天皇は、漢詩文で創り上げた「惜秋」や「残菊」など、日本独自の感性を歌合によって和歌に応用し、広めていきました。歌合は、単に歌の優劣を競うばかりでなく、装束、音楽、歌の景色を表した工芸品などの趣向を凝らすことで宮廷文化を洗練させていきました。和歌と和歌を書くためのひらがなによる文字表現の洗練は、それを書写する紙の製法技術、デザインの洗練へとつながりました。

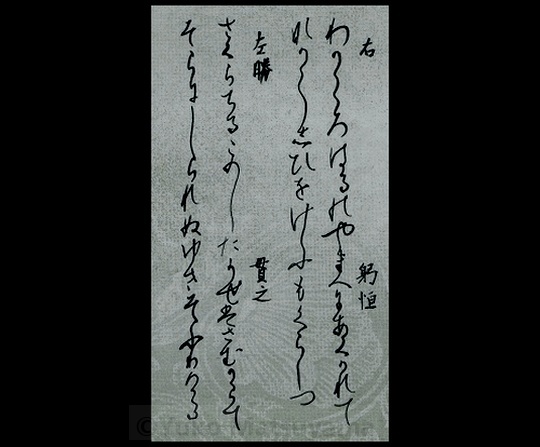

画像は、宇多天皇が譲位されて法皇となった頃、催された「亭子院歌合(ていじのいんのうたあわせ)」(913年)より紀貫之と凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)が優劣を競ったものを書で表したものです。

左勝 貫之

さくらちるこのしたかぜはさむからで そらにしられぬゆきぞふりける

右 躬恒

わがこころはるのやまべにあくがれて ながながしひをけふもくらしつ

優劣の判定と批評は宇多法皇がされました。結果は左の貫之の勝ちです。引き分けになることもあり、持(じ)といいました。

歌合は、貫之の目指すところを実践する場でもありました。後世、歌合で詠まれた数々の優れた歌が勅撰和歌集に選ばれました。この流れは新古今集へとつながり、幽玄・余情といった理論が現われる背景となっていきます。

春立つ日

袖ひちて むすびし水の こほれるを 春立つけふの 風やとくらむ (古今和歌集:紀貫之)

Sode hichite musubishi mizu no kohoreru wo haru tatsu kefu nokaze ya toku ran (Kokin Wakashū:Kino Tsurayuki)

『古今和歌集』では、仮名(かな)を書写に用いたことで平仮名(ひらがな)が洗練されるきっかけとなりました。紀貫之は能書家でもあり、『古今集』の清書にも関わったと思われます。

紀貫之は、赴任先の土佐から京に戻る道中の出来事を虚構を交えた日記に書き残しました。『土佐日記』と呼ばれるものです。『土佐日記』は、ひらがなを使って表記することにこだわりを持っており、その書き出しに漢字ではなくひらがなで表すことを宣言しています。

男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり。

当時、男性貴族は漢文で表記するのが日常であり、和歌よりも漢詩の才能が重視されていました。ひらがなは、当時女性が主に使っていました。書き手を女性の手によるものと設定したのも、漢字主体の文字表現から日本独自の文字表現を広げていきたいと願い、その想いが書き出しに現われていると思います。書き手を女性としたスタイルとひらがなでの表記は、その後の紫式部、和泉式部をはじめとする女性による日記をはじめ、随筆や物語などを生み出す力となったのではないかと思われます。

貫之が書いた日記は、自筆の原本が室町時代まで残っていたと伝えられており、自筆から臨書されたものも伝えられています。写本からは、流麗なひらがなによる表記を見ることができます。また、いくつかの文字を続けて書く連綿(れんめん)も見られます。

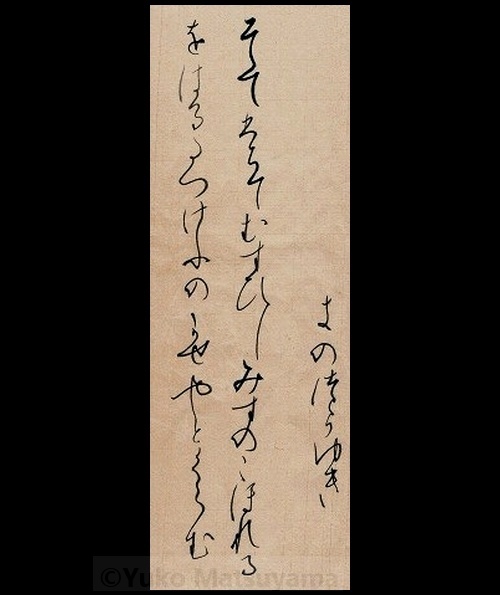

画像は、『古今集』より貫之の歌を書で表したものです。

夏に手ですくった清水の感触を想い出し、その水が冬の間に凍り、立春の今日の風が溶かしているだろうか、と詠んだものです。

『古今集』の第1巻の2番目に置かれた歌です。貫之が序文で示したように古の人の真心、清明心(きよきあかきこころ:清らかで、偽りのなく、私欲のない澄み切った心)が込められた心に響く優れた歌を想起し、新しい風によって和歌を再興させたいとの決意が伝わってきます。

「雅」に想う

「雅」という言葉からは、平安王朝の優美な世界が思い起されます。

大伴家持(おおとものやかもち)が万葉集の編纂をした奈良時代が終わり、平安遷都によって京に都が移されてから和歌は一時衰退しました。背景には、時代を刷新するために唐風一辺倒になり、漢詩が晴れの場で重んじられました。江戸から明治への時代転換点と似ているように思います。世の中が次第に落ち着くに従い、日本固有の情趣が見直されて和歌も復興されました。その中心になったのが紀貫之(きのつらゆき)です。万葉集から古今集が成立するまで、およそ150年。

紀貫之は『古今和歌集』の序文、仮名序で当時の和歌の現状を次のように書いています。

今の世の中、色につき、人の心、花になりにけるより、あだなる歌、はかなき言のみいでくれば、色好み の家に埋れ木の、人知れぬこととなりて、まめなる所には、花薄(はなすすき)穂に出すべきことにもあらず なりにたり。

人の心が派手になり、私事ばかりを詠み、真面目な歌は薄の穂ほども現われなくなったと嘆いています。歌の流れが絶えてしまったわけではなく、『古今集』の仮名序で貫之と近い時代の、僧正遍照(そうじょうへんじょう)・在原業平(ありはらのなりひら)・文屋康秀(ふんやのやすひで)・喜撰法師(きせんほうし)・小野小町(おののこまち)・大伴黒主(おおとものくろぬし)の名を挙げています。後世、六歌仙と呼ばれた歌人です。貫之は六歌仙の歌を評しています。

紀貫之は『古今集』の仮名序の書き出しで、今に受け継がれている花鳥風月の心を表しています。

やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世中にある人、こと、わざ、しげきものなれば、心におもふことを、見るもの、きくものにつけて、いひいだせるなり。花になく鶯、水に住むかはづの声をきけば、いきとしいけるもの、いづれかうたをよまざりける。

貫之が心を植物の種に喩え、種から芽が伸びて葉が幾重にも広がっていくように新しい言葉、詞が次々に生まれ、いきいきと育っていく様に託したところは、日本の自然観、文化の根底を捉えていると思いました。

『古今集』にはもうひとつの序文、漢文による真名序があります。

和歌に六義あり。一に曰く、風。二に曰く、賦。三に曰く、比。四に曰く、興。五に曰く、雅。六に曰く、頌。

仮名による序文にも「和歌の六義(りくぎ)」を言葉を置き換え、和歌には6つのスタイルがあると歌を引き解説しています。

漢文による真名序では、『詩経』にみえる中国古代詩の6つの分類「風」「賦」「比」「興」「雅」「頌」を和歌に置き換えて示しています。「風」は諷刺、「賦」は直接的な表現、「比」は比喩を用いた表現をいい、上記の3つは表現法について示しています。

「興」は主題を引き出すものとして自然などを詠むこと、「雅」は宮廷賛美、「頌」は天を賛美したもので、上記の3つは歌の体裁を現わすものといえます。

ここで、「雅(が)」という言葉が注目されます。

詩経では「雅」は貴族や朝廷の公事・宴席などで詠われた歌詞をいいました。

紀貫之は仮名序で、和歌の衰えは宮廷での公事・宴席などの晴れ場に出せるような格調高い歌がみられなくなったことにあると述べ、和歌の復興に力を注ぎました。後世、王朝の「雅(みやび)」というイメージは貫之の理想、信念が形となって現われていったように想われます。

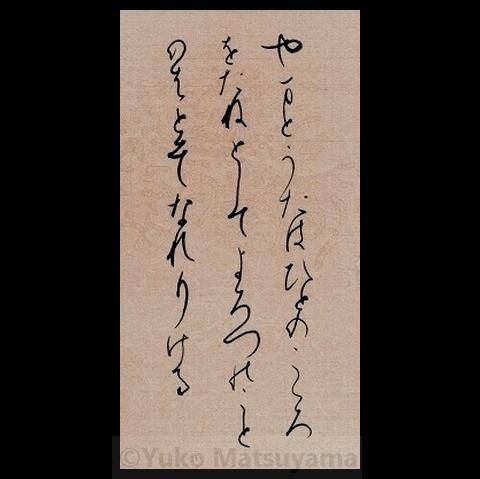

画像は、古今集の仮名序の書き出しを書で表したものです。

![]()

にほんブログ村

八重山桜

「雅な雛のつどい展」のテーマのひとつにしております、泉鏡花『雛がたり』は『源氏物語』を想起させると同時に雛祭りが桜の季節に行われていたことを印象付けていました。

花雛の一番に桜雛(さくらびな)を取り上げていました。

平安時代以前、花といえば ”梅” を指しました。万葉集では桜よりも梅を詠んだものが多く選ばれ、梅が鑑賞の対象になっていました。

平安遷都の折には、御所の紫宸殿には桜ではなく梅が植えられ、後に桜に植えかえられました。

平安時代に入り、国風文化が形成されていく過程で、花といえば ”桜” を示すようになっていきました。

桜が愛でられるようになっていくのと並行して、ひらがなの創出と発展、万葉集以降一時衰退した和歌の復興、大和絵(やまとえ)の出現などによって日本独特の美意識が生まれました。

なかでも、かなの出現は、考えや感情を自在に表現することを可能にしました。「雅」と表現される感性は、ひらがなの洗練によって磨かれていったように思います。漢字からかなが誕生したことは、単に文字としての表現ということに留まらず、日本独自の「余白」という美意識を育んでいきました。「余白」は、目に見えない心の世界を広げていきます。

平安初期に興った国風文化は今では「雅」と表現されますが、王朝の雅な文化を創出した時代の人々の熱意、意志の強さを内に感じ、桜の花に想います。

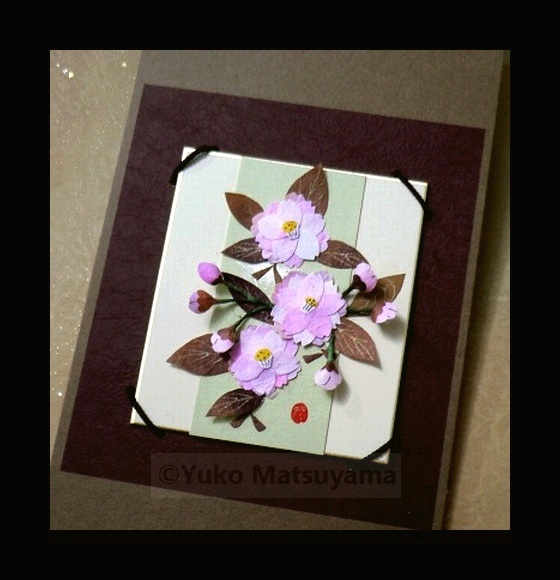

画像の作品は、「雅な雛のつどい展」に向けて八重山桜を平面と立体による和紙画で表したものです。

(色紙:12×13.5cm)

” Cherry Blossoms ”

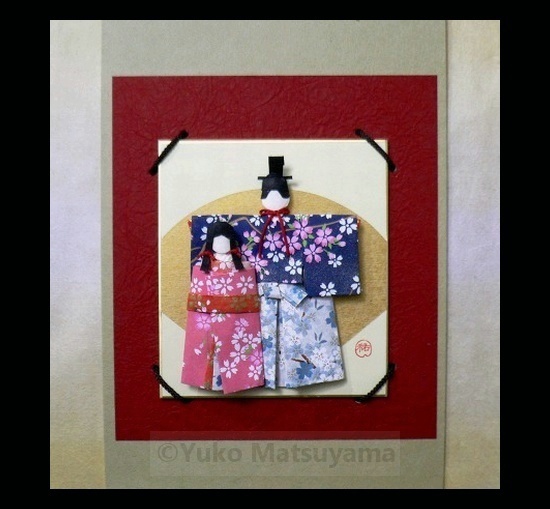

紙雛軸飾り 「桜尽くし」

紙雛(かみひいな)の色紙飾りより、江戸の雛、『雛がたり』に寄せて桜柄でまとめた一作。

桜の季節の節句を想い、可憐な小桜の友禅紙を衣裳に選びました。

掛け軸には白茶と紅を取り合わせたものを選びました。

(色紙:12×13.5cm)

”Hina Doll ”

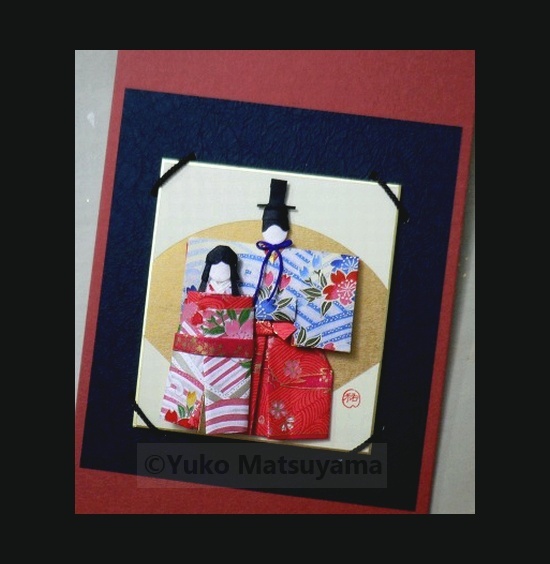

紙雛軸飾り 「桜に波」

紙雛(かみひいな)の色紙飾りより、桜に波文様の友禅紙を衣裳に選んだ一作。

躍動感のある大柄の波文様を生かしたいと考えました。袴も桜に波文様の友禅紙を使い、季節感と吉祥を込めましました。

掛け軸には朱と紺を取り合わせたものを選び、同系色でまとめました。

(色紙:12×13.5cm)

”Hina Doll ”