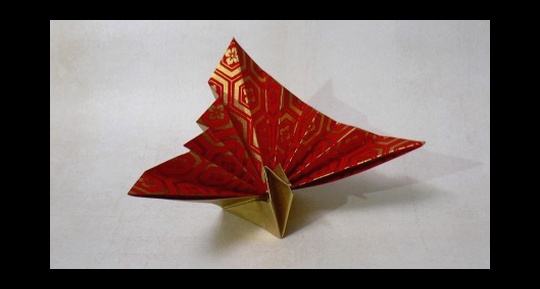

5月5日の端午の節句に向けて菖蒲を友禅紙の色合いを生かし折ったものです。

友禅紙の厚みによって立体感と重厚感を出しました。

花入れには、友禅紙の菖蒲の質感に合わせて裏面が金色に加工された友禅紙を使い折りました。

兜飾りと合わせて飾っていただくとよいかと思います。

「和紙・折り紙:washi・origami」カテゴリーアーカイブ

梅柄を愉しむ

梅の花が見頃の時季。

友禅染の技法を和紙に取り入れた友禅紙の図柄には、桜柄についで梅柄も種類が多く、伝統文様から斬新なものまで幅広くあります。

厳寒のなかで咲き始める香り高い梅は、吉祥の植物でもあります。

また、梅は菅原道真の象徴として、天満宮の神紋として親しまれてきました。

上段の画像は、梅柄を生かして「たとう」と「ぽち袋」を折ったものです。

画像の左手のものは一重の梅の花を真上からみた形の「梅鉢」と呼ばれる伝統文様の友禅紙で折ったものです。

中央と右手のものは、古典的なもの、可憐なものと図柄の個性を生かして折ったものです。

梅の図柄によって折形の立体感が引き立ちます。

下段の画像は、板締和紙の折り紙によるバラをあしらった、白地にさりげなく梅があしらわれた図柄が新鮮な友禅紙で折った花かごです。

テーマや用途によって、友禅紙を生かしてみるとよいと思います。

桜柄で春を愉しむ

友禅染の技法を和紙に取り入れた京染紙。友禅紙と呼ばれるものです。なかでも桜柄は種類も多く、古典的なものから斬新なもの、可憐なものから落ち着いたもの、色合いも伝統色からパステルカラーのものと幅広くあります。

画像は、桜柄を生かして「たとう」と「ぽち袋」を裏面に金色加工されたもので折ったものです。

上段の画像の左が「たとう」です。たとうとは、「畳み紙(たたみがみ)」を意味するもので、折り畳んだものを開いたり、閉じたりできるものをいいます。

お祝い事の多い桜の季節に向けて、包むものの大きさに合わせたサイズの紙で折っていただくとギフトのパッケージとしても応用できます。

画像の折り紙のサイズは18cm角で折っています。

『京洛老舗の会』

東武百貨店 船橋店

伝統文様を生かして

和紙の花の画像表現

「雅な雛のつどい展」に向けて、最近の作品の中より画像で表現したものからポストカードにしたものです。

昨年は、和紙とガラス・陶磁器・漆器など異質のものとの取り合わせを試みた作品をいくつか紹介いたしました。和紙と硬質のものを取り合わせることで、和紙の持っている風合いや柔らかさ、温かみがより引き立って見えることがあります。気品のあるもの、侘びた味わいのあるもの、凛としたもの、雅なもの、清涼感のあるもの、素朴で心和むものなど器によって雰囲気もさまざまです。和紙とは異質の器との出会いによって創出される気配があります。

画像の作品は四季の花を集めたものです。春は桜の品種のひとつ御衣黄(ぎょいこう)、夏は山紫陽花をグラスに合わせたもの、秋は七草より葛を扇面にあしらったもの、冬は斑入り椿を陶器に合わせたものです。

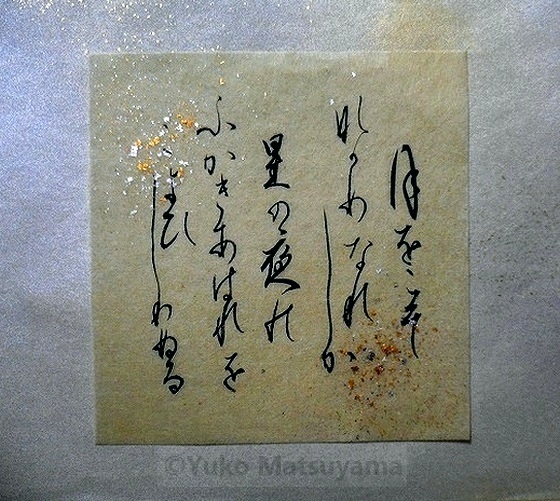

「星月夜」

月をこそながめなれしか 星の夜の深きあはれを今宵知りぬる

(建礼門院右京大夫集:建礼門院右京大夫)

Tuki wo koso nagame nare sika hosi no yoru no fukaki ahare wo koyohi siri nuru

(kenreimoninukyounodaifusyu:kenreimoninukyounodaifu)

この歌には長い詞書があります。

十二月一日ごろなりしやらむ、夜に入りて、雨とも雪ともなくうち散りて、村雲騒がしく、ひとへに曇りはてぬものから、むらむら星うち消えしたり。引き被(かつ)き臥(ふ)したる衣(きぬ)を、更けぬるほど、丑二つばかりにやと思ふほどに、引き退(の)けて、空を見上げたれば、ことに晴れて、浅葱色(あさぎいろ)なるに、光ことごとしき星の大きなるが、むらもなく出でたる、なのめならずおもしろくて、花の紙に、箔をうち散らしたるによう似たり。今宵初めて見そめたる心地す。先々も星月夜見なれたることなれど、これは折からにや、ことなる心地するにつけても、ただ物のみ覚ゆ。

12月1日頃のこと。夜のうちは天候は悪かったものの、午前2時半ごろにはすっかり晴れて星空が一面に広がっています。

いままで月にしみじみとした情趣を感じ心動かされてきたが、美しい星空と出逢い、星空にも深く”あはれ”を誘うものがあることに気づいた感動が伝わってきます。

美しい星空を「箔をうち散らしたるによう似たり」と紙に箔を散らした様に捉えたところは、平安時代に歌を書くために趣向を凝らした料紙を思いました。

花の紙とは、花色の紙をいいます。花色はツユクサの花色に由来します。薄青色の縹色(はなだいろ)。縹色は花田色(はなだいろ)とも表記され、花田色が省略されて花色と呼ばれました。

箔が散らされたかな料紙を使い、星月夜を想い書で表しました。

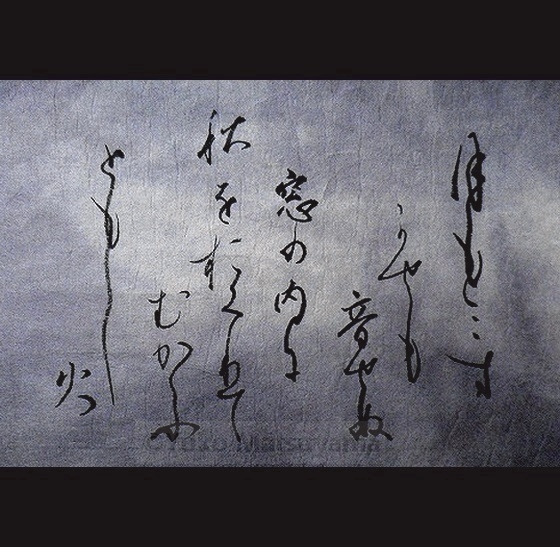

秋の灯

月もみず風もおとせぬ窓の内に 秋をおくりてむかふともし火 (風雅和歌集:後伏見院)

Tuki mo mizu kaze mo otosenu mado no uchi ni aki wo okurite mukafu tomoshibi(Fuugawkashū:gofushiminoin)

灯火の仄かな光以外、色も音もない閑寂な世界。

心の内に去り行く秋への想いを詠んだ歌。

灯火の光の揺らぎと対座してを詠んだ心をむら染め和紙の色合いと書で表しました。

澄み切った空気感と静けさ、時間の推移が心の内の深さを感じます。

「吹き寄せ」

色鮮やかに染まった木の葉が、秋風によって吹寄せられて集められた様を”吹き寄せ”と呼びます。

吹き寄せを文様のように和紙によって立体的に表してみました。

画像の木の葉は、11月3日に講習しました形のものです。

葉の形は切れ込みを単純化して省略し、和紙の柔軟で融通の利く性質を生かして葉の一枚一枚に表情を出しました。

板締和紙、しぼ(皺)のある強制紙、民芸紙などを使いました。

紙の厚みや硬度の違い、単色のものと色の混ざっているものなど素材の取り合わせ方によってシンプルな表現でも多様に変化を愉しんでいただけます。

さりげなく置いて飾っていただくだけでも季節を愉しんでいただけます。

参考にしていただけましたら幸いです。

次回につきましては詳細が決まりましたらブログ・フェイスブックにてお知らせいたします。

“fallen leaves”

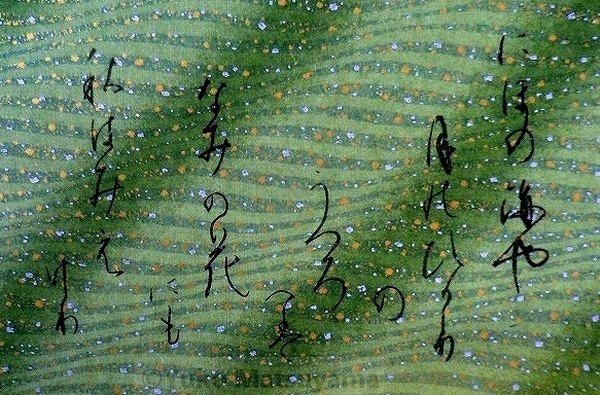

湖月

鳰(にほ)の海や月の光のうつろへば波の花にも秋はみえけり(新古今和歌集:藤原家隆)

niho no umi ya tuki no hikari no uturohe ba nami no hana nimo aki ha kini keri

(ShinkokinWakashū:Fujiharano Ietaka)

にほの海とは琵琶湖のことをいいます。

月の光、湖面の波のきらめき、詞の響きをよろけ縞の図柄の友禅紙を使い書で表しました。

友禅紙の深緑の色合いで清閑な秋の気配を伝えたいと考えました。