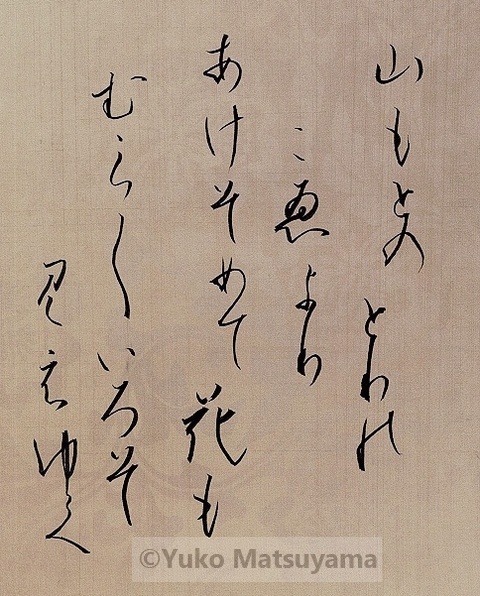

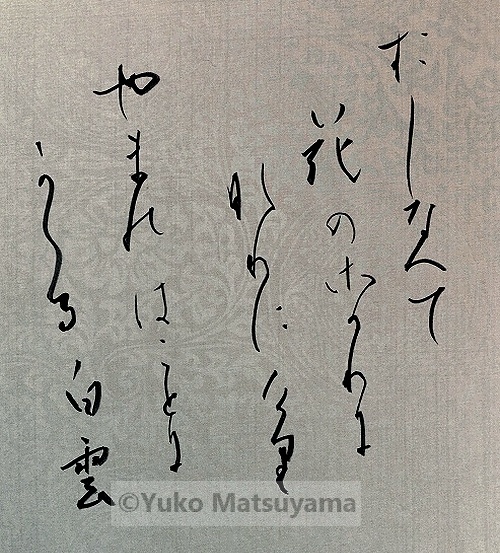

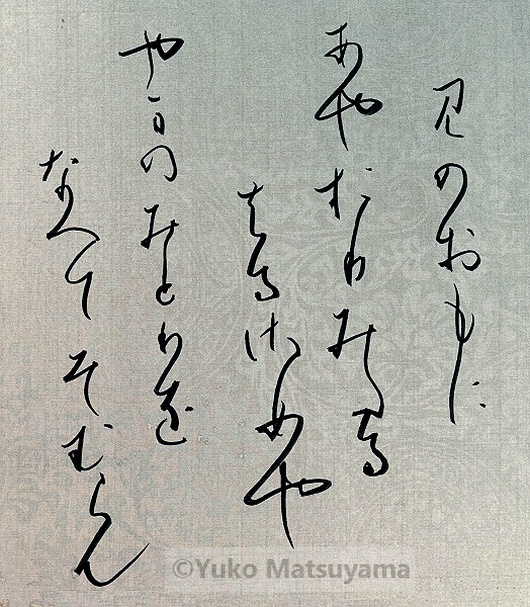

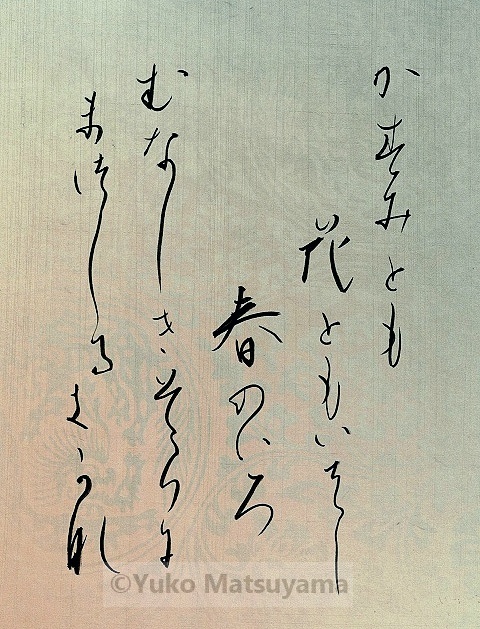

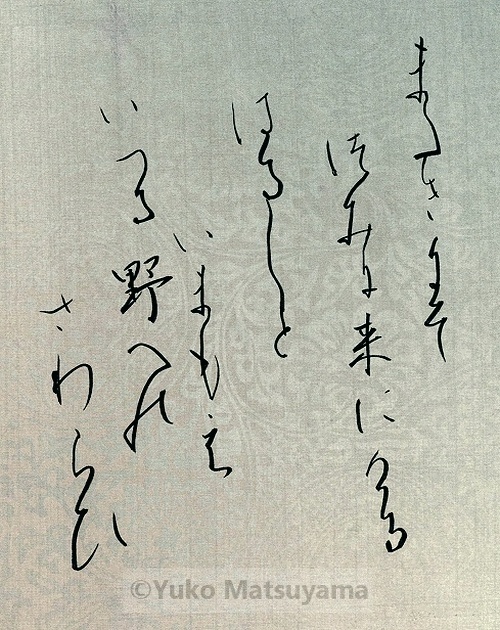

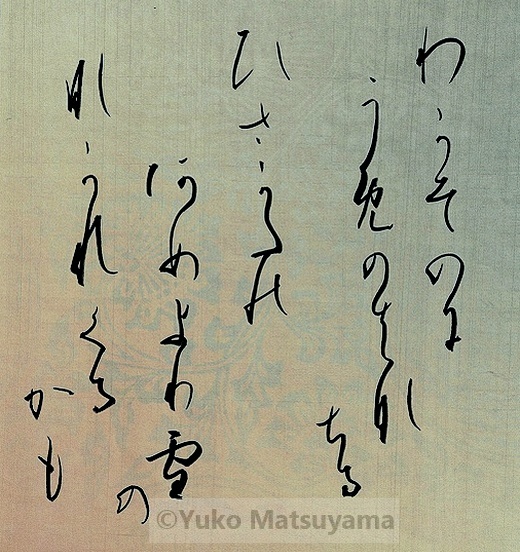

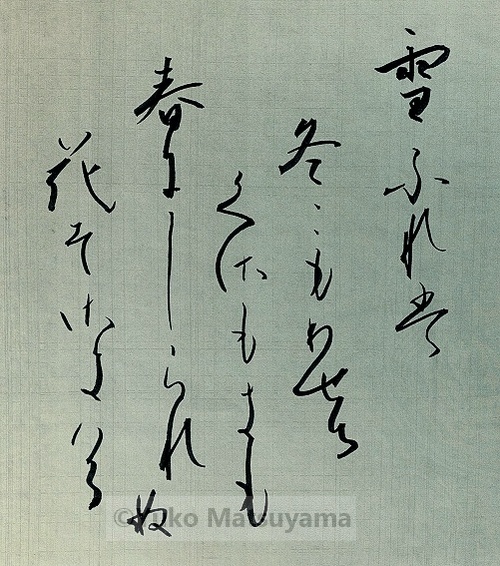

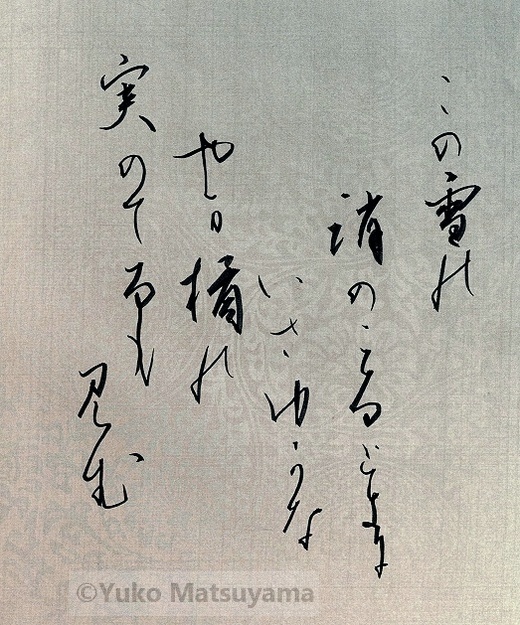

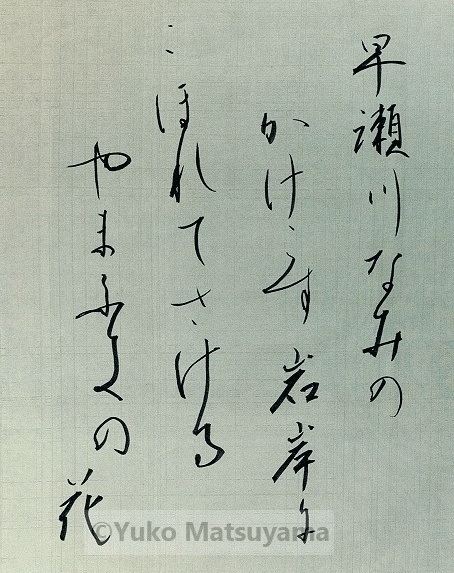

早瀬川 波のかけこす 岩岸に こぼれて咲ける 山吹の花(続古今和歌集:藤原為家)

hayase gawa nami no kakekosu iwagishi ni koborete sakeru yamabuki no hana

(Shokukokin wakashū:Fujiwara no tameiie)

瀬の流れが早い川に突き出す岩。その岩の上にこぼれるように咲く山吹を詠まれた一首。

一首を詠んだ藤原為家は、藤原定家の嫡子として『新古今和歌集』以後の中世歌壇で平淡美を歌風として活躍しました。為家の一首が撰集されている『続古今和歌集』は、撰者の一人となっています。『続古今和歌集』は、鎌倉時代に成立した11番目の勅撰和歌集です。名の表すとおり、『古今和歌集』・『新古今和歌集』の先例に倣い編纂されたことは、仮名序・真名序を備えたところからも窺えます。

為家の一首は、題に即して詠まれた題詠歌です。為家は、題は歌の中に詠み込むべきものであるとして、川の浅瀬で勢いよく流れる川岸の岩の上に枝を伸ばした山吹を詠みました。こぼれるように咲く情景を想像して詠まれた一首は、清流の音と花の可憐さが実体験のように生き生きと伝わってきます。

清々しい水の流れと山吹の鮮やかな光景をありのまま、平明な詞遣いにより心の深さを求め、印象深く詠まれた一首を書で表しました。

にほんブログ村