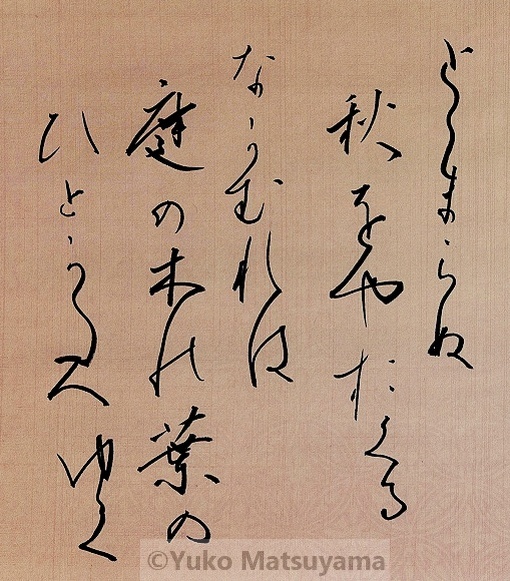

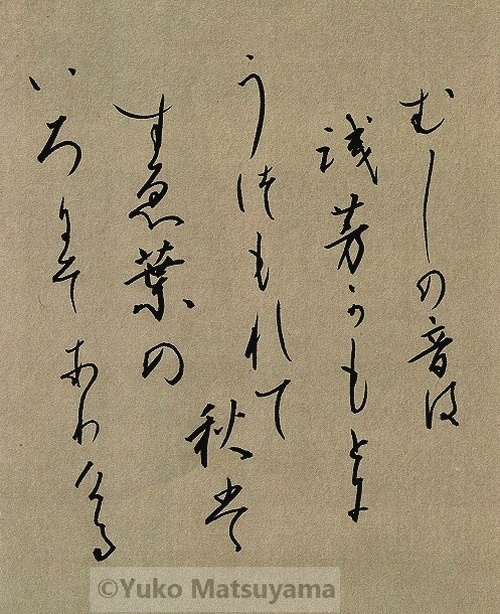

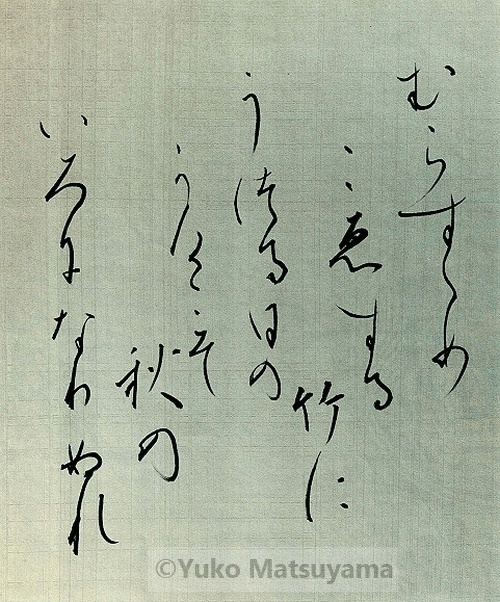

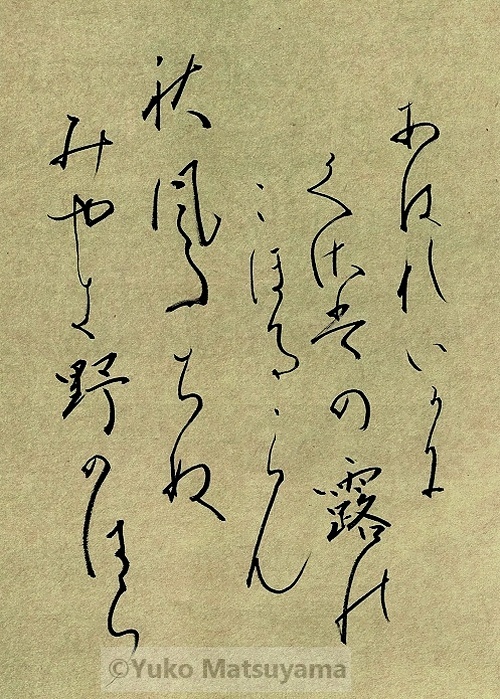

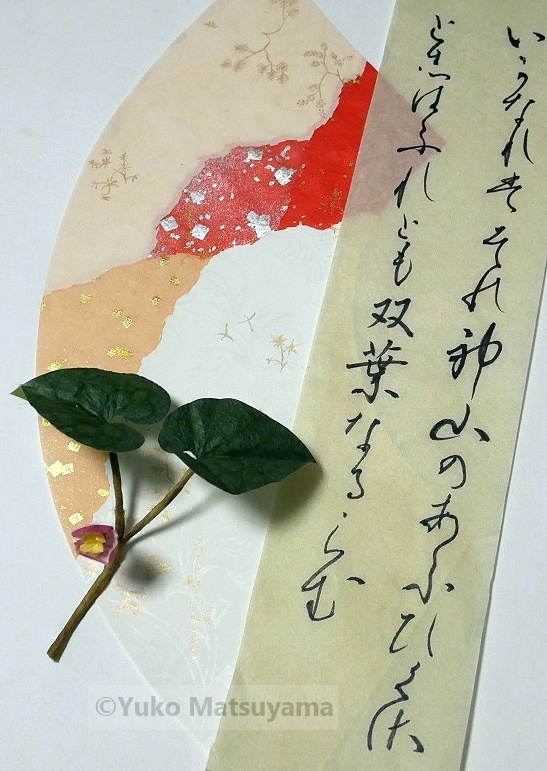

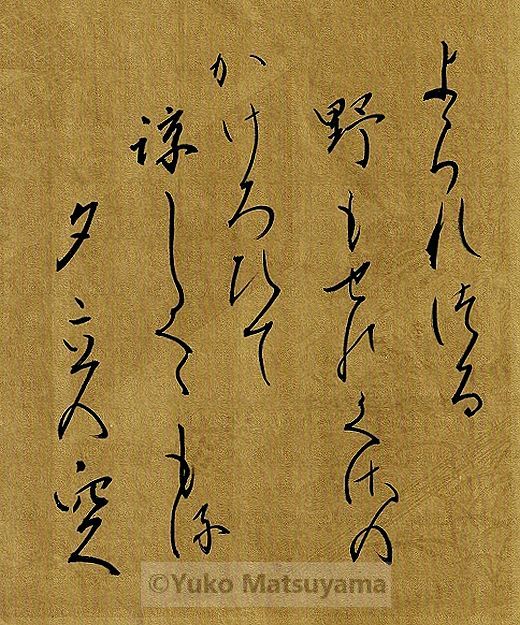

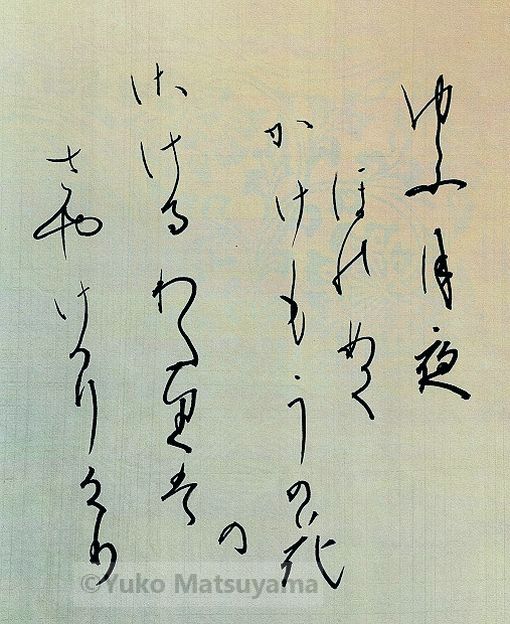

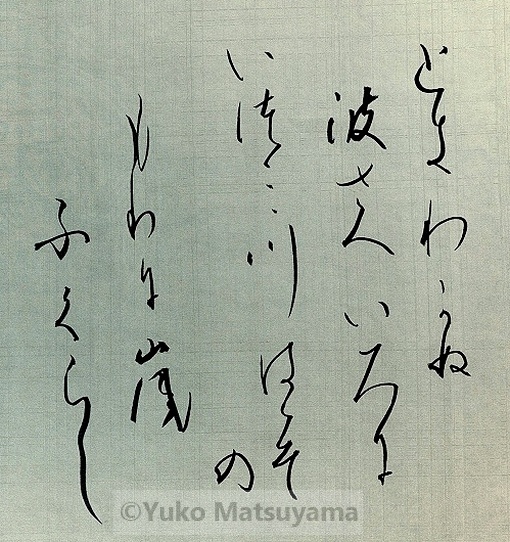

時わかぬ 波さへ色に いづみ川 はゝその森に 嵐ふくらし(新古今和歌集:藤原定家)

Toki wakanu nami sahe iro ni idumikaha hahaso no mori ni arashi fuku rashi

(Shinkokin Wakashū : Fujiwara no Sadaie)

季節によって色が移ろうことのないはずの川。川の上流にある柞(ははそ)の森に嵐が吹いたのだろうか。その川の波が吹き散った木々の葉色が映り、秋が顕れていると詠まれた一首。「柞(ははそ)」とは、ドングリを実らせながら黄葉するコナラやクヌギなどの落葉高木を総称する古語です。柞の森では、黄・茶・赤褐色など濃淡さまざまに色づいたコナラやクヌギが、豊穣の森の生命感を伝えます。

『新古今和歌集』秋歌下で紅葉を歌題とした一群に排列された藤原定家(ふじわらのさだいえ)の一首は、紅く色づく紅葉ではなく、黄葉を詠まれた視点が清新です。定家の一首は、『古今和歌集』秋歌下に排列されている六歌仙の一人、文屋康秀(ふんやのやすひで)が詠んだ次の一首を本歌としています。

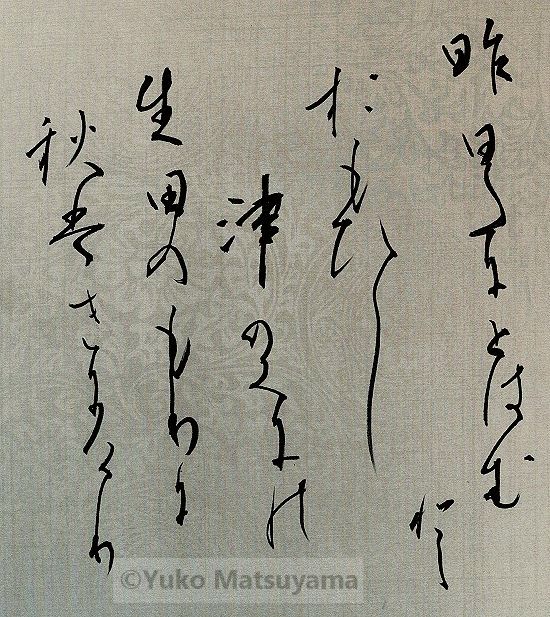

草も木も いろはかはれど わたつうみの 浪の花にぞ 秋なかりける

文屋康秀の一首では、海の白波を花に譬え、秋になっても草木のように色は変わることはないと詠んでいます。定家は本歌の色が変わるはずのない海に立つ白波に対し、川に立つ波として展開し、変わるはずのない波の色が秋色に感じられると詠みました。

川の上流にある森の木々が、渾然一体となって晩秋の輝きを放つ様を思い起こす一首を書で表しました。

にほんブログ村