春の華やぎを伝えるカイドウ。紫の花柄につく愛らしい花と濃紅色の蕾の織り成す艶やかな風情を和紙の色合いの変化によって表しました。

“Flowering crab applle”

にほんブログ村

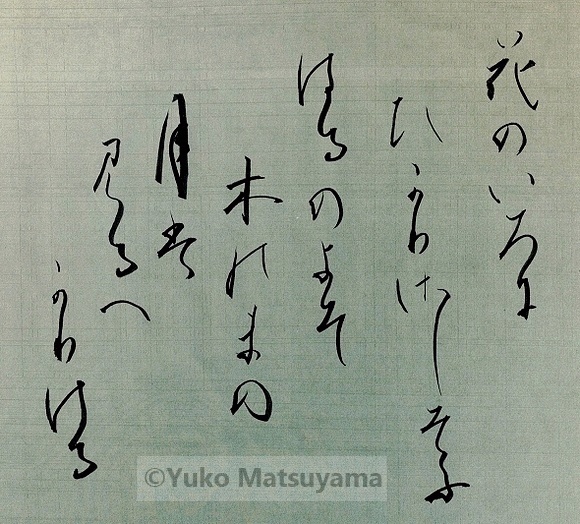

花の色に 光さしそふ 春の夜ぞ 木の間の月は 見るべかりける(千載和歌集:上西門院兵衛)

Hana no iro ni hikari sashi sofu haru no yo zo konoma notsuki ha miru be kari keru

(Senzaiwakashū:Jyousaimonin no hyoue)

桜の花に月の光が射し、艶やかさを増す春の夜。このような春の夜は木の間を透かして月は眺めたいものと詠まれた一首。藤原俊成が撰者となった、『千載和歌集』春上で「桜」を歌題とした中に排列されています。

『千載和歌集』の詞書に「百首哥奉りけるとき、詠み侍りける」とあり、崇徳院に奉った「久安百首」の一首として詠まれたものです。一首を詠んだ上西門院兵衛(じょさいもんいんのひょうえ)は、平安時代後期を代表する女流歌人の一人として活躍しました。

上西門院兵衛の一首は、言葉の調子がたおやかで余韻を感じさせ、木の間を透かして自然を鑑賞する清新な視点により、妖艶な春の夜を詠んだところに藤原俊成の歌の理想とする志向と合った一首と思われます。

余情豊かに春の夜を詠まれた一首を書で表しました。

臙脂(えんじ)の深みのある花色と白い微毛に覆われた柔らかな草姿が春草らしいオキナグサ。抱え咲きの優しい印象の春草を和紙と色合いと柔らかな風合いで表し、和紙で象った蛤にあしらいましたました。

”Pasqueflower”

山桜 咲きそめしより 久方の 雲井に見ゆる 滝の白糸(金葉和歌集:源俊頼)

Yamazakura saki someshi yori hisakaua no kumoi ni miyuru taki no shiraito

(Kinyou Wakashū:Fujiwara no Toshiyori)

山桜の花が咲き始めてより、空遠くに滝の白糸がかかって見えると詠まれた一首。一首は、第5番目の勅撰和歌集『金葉和歌集』春歌に撰集されています。院政期に白河院の院宣を受け、一首を詠んだ源俊頼(みなもと の としより)が撰者となり、編纂されました。

桜を歌題として詠まれた一首は、『古今和歌集』より受け継がれている見立てによって、山の斜面を覆い尽くすように咲き誇る山桜を詠みました。山桜を勢いよく流れ落ちる滝に見立てた一首は、山桜の光景を鮮明で幻想的に捉えています。

春の情感を理知的に清新な感性で詠まれた叙景歌を書で表しました。

白い花と同時に若葉が開く様が清々しい大島桜。手漉き和紙の白色と落ち着いた緑の色合いの和紙の取り合わせによって表し、和紙を手折った花包みにあしらいました。

” Cherry Blossoms Ohshimazakura”

淡い紅色の花をふっくらと穏やかに咲かせる佐野桜。山桜を受け継ぐ花と同時に葉が開く枝ぶりは、古雅な趣ある佇まいを醸し出します。和紙の柔らかな色合いと質感によって表し、和紙を取り合わせて扇子に見立てたものにあしらいました。

” Cherry Blossoms Sano”

淡緑の花が雅趣ある御衣黄(ぎょいこう)桜。極薄の和紙の重ね方により、花色の微細な変化を表し、和紙を手折った花包みにあしらいました。

” Cherry Blossoms:Gyoikou”

俯いて咲く淡緑の花が春草らしいバイモ。草の先端につく曲線状の細葉と花の内側に入る網状脈が趣深いバイモを和紙の柔らかな色合いと線描によって表し、扇子にあしらいました。

”Fritillaria”

春の野に咲く可憐なスミレと日本桜草。極小の白花が愛らしいツボスミレと白花の桜草を和紙の優しい白色と柔らかな質感、線描によって表しブーケにあしらいました。

”Viola&Primrose”

一日講座「紫陽花」

2025 年5月31日(土) / 6月7日(土)

各日 10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 https://www.ozuwashi.net/ )

雨の季節、辺りを明るく彩るアジサイ。しっとりと瑞々しい花色を紫系の和紙のグラデーションにより表します。紫の濃淡の変化を生かしながら、立体的にテマリ形のボリューム感と生命感を引き出します。作品は和紙の質感を生かしたブーケにあしらい、そのまま飾っていただける形式に仕上げます。

講座のお申し込み・お問い合わせ・変更は、小津和紙文化教室(一日講座のページhttps://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。