鮮やかな黄色い花と柔らかな黄緑の葉色で春の野を彩る菜の花。ほのぼのとした温かな花の趣を和紙のしなやかな質感によって表しました。

”Canola flower”

にほんブログ村

春、一重の端正な花が同時に開く若葉の葉色に映える山桜の一作。閑雅な趣の山桜の枝先を和紙の繊細な色合いとしなやかな風合いによって表しました。

“Wild cherry blossoms”

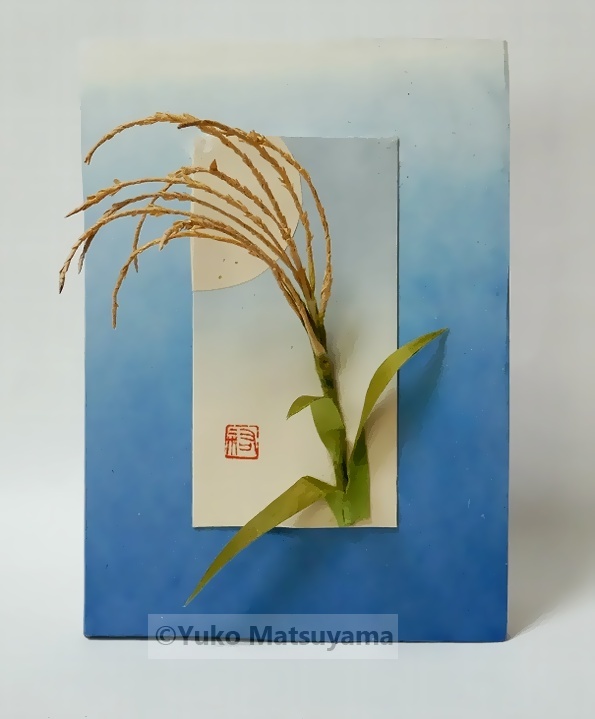

空に浮かぶ月を背景に秋風に靡く薄を表した一作。花穂の風情を和紙の繊維としなやかさによって表しました。

“ Japanese pampas grass and moon”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00(最終日 17:00)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

夏の朝を瑞々しく彩る朝顔の花。蔓の動きが生命力を感じさせる清涼の花を和紙の鮮明な色合いで表し、和紙で象った蛤にあしらいました。

”Morning glory”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00(最終日 17:00)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

薄黄色の花びらの重なりが優美なウコンサクラ。薄黄から白へと移ろいゆく風情を繊細な和紙の色合い生かして表しました。

”Cherry blossom”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00(最終日 17:00)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

四季を森の樹々とその精霊を風景と人形によって表したシリーズの一作。冬、雪で覆われた針葉樹の森。針葉樹林とその精霊を数種類の白色の和紙の色味の違いと柔らかな質感により表しました。

Four Seasons in the Forest ”Winter” Conifer

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

日本の季節の彩りを伝える森の樹々たち。四季それぞれを森の樹々とその精霊を風景と人形によって表したシリーズの一作。人形の高さは8センチほどです。いちょうの黄葉を黄系統の和紙の色幅の広さとふんわりとした質感を生かし、秋を伝えるいちょうの精を表しました。

Four Seasons in the Forest ”Autumn” Ginkgo

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00(最終日 17:00)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

3月11日(火)より、植物展が始まります。5名の作家による様々な手法で表現された植物の世界をご高覧頂けましたら幸いです。

「植物」

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00(最終日 17:00)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

樹々の緑がひときわ美しい初夏。緑の葉色の上に点在する白い花が清々しく見える山法師。濃淡のある緑と白の地色が斑に入る村染めの和紙から山法師を着想しました。白と緑を基調とした山法師の木立に見立てた背景と高さ10センチほどの山法師の精により、初夏の森を表しました。

Four Seasons in the Forest ”summer” “Japanese Dogwood”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/