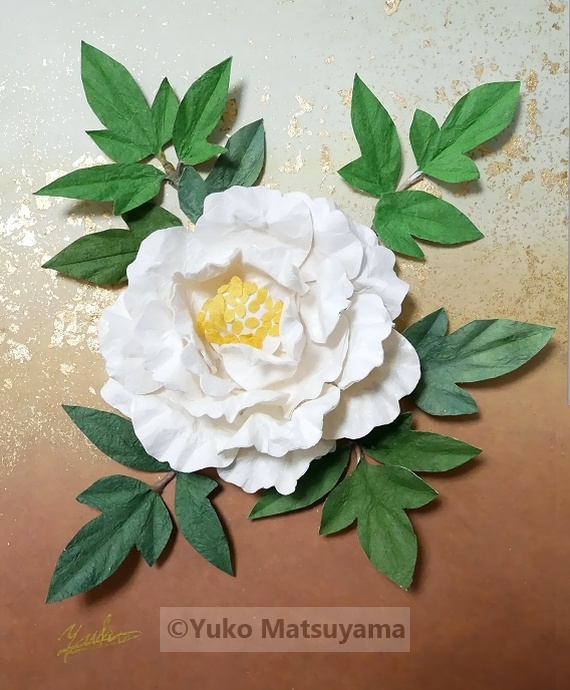

艶やかで気品ある牡丹。花びらの重なりが優美な白牡丹を和紙の落ち着きのある光沢感と色合い、柔らかな質感によって表しました。

“Peony”

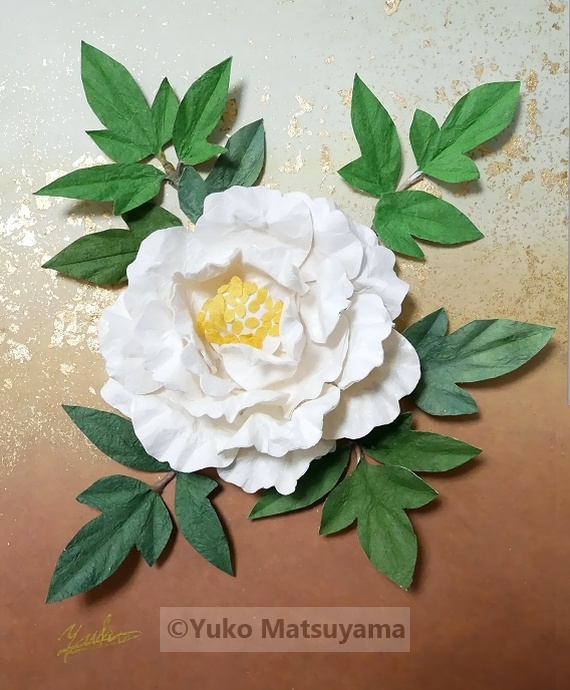

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

にほんブログ村

艶やかで気品ある牡丹。花びらの重なりが優美な白牡丹を和紙の落ち着きのある光沢感と色合い、柔らかな質感によって表しました。

“Peony”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

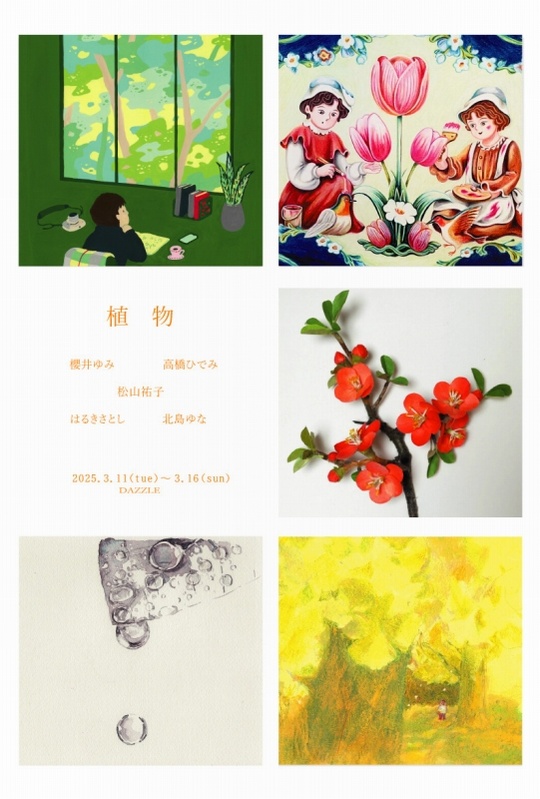

春から夏へと向かう季節、緑と白の対比が爽やかな印象のヤマボウシ。鮮やかな和紙の色合いと落ち着きのある光沢感を生かし、花の風情を表しました。

“Japanese Dogwood”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

3月11日(火)から3月16日(日)まで、東京北青山のgallery DAZZLEにて開催される植物展に参加いたします。5名の作家による植物をテーマに作品が展開されます。

春の風景をはじめ、四季の彩を立体・平面によって表現した作品を出展します。ご高覧頂けましたら幸いです。

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

花の妖精をうさぎの形で表したシリーズの一作。春の野辺で愛らしい花を咲かせるレンゲ。花色の和紙を衣装に選び、レンゲの精を表しました。

“Flower rabbit chinese milk vetch”

春の野に咲くレンゲとタンポポを雛の節句に寄せて草雛に見立てた一作。和紙の彩と柔らかな質感によってレンゲとタンポポの素朴な野の花の風情を表し、扇子にあしらいました。

”Spring flowers”

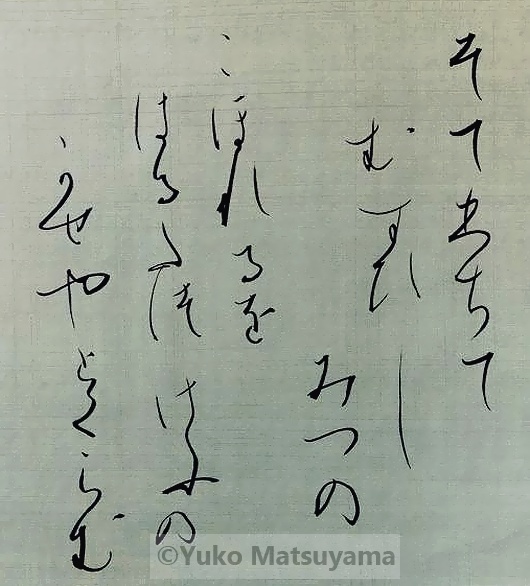

袖ひちて むすびし水の こほれるを 春立つけふの 風やとくらむ(古今和歌集:紀貫之)

Sode hichite musubishi mizu on kohoreru wo hautatu kefuno kaze ya toku ramu

( kokin Wakashū :Ki no Tsurayuki )

夏に袖が濡れて掬った水が春になり、冬の間凍った水を東風が融かしてくれるだろうか、と立春を迎えた悦びを詠まれた一首。古今時代を代表する貫之の一首の詞書に「春たちける日よめる」とあるとおり、『古今和歌集』春歌上の立春から始まる第2番目に排列されています。

『古今和歌集』は中国詩の影響が色濃く表れています。紀貫之が詠んだ一首もまた、『礼記(らいき)』にみられる「孟春(もうしゅん)ノ月(つき)、東風氷ヲ解ク」にあるとおり、東風が氷を解かして春の訪れを告げるとした思考を背景として詠まれたことが窺えます。

貫之は、まだ冷気の残る中、氷が解けて山には霞がたなびき、草木が芽吹く春に立ち返る悦びを、清らかな水に託しました。春の訪れをみやびやかに詠まれた一首を書で表しました。

「植物」-草木のある風景-

2025 年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00 (最終日は17:00にて終了)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

植物展に参加致します。日本の四季を彩る草花を立体・平面による作品を展開してまいります。

一日講座「スイトピーのブーケ」

2025 年3月29日(土) / 4月5日(土)

各日 10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 https://www.ozuwashi.net/ )

蝶のようにひらひらとした花が春らしいスイトピー。多彩な咲き方で春を彩るスイセン。色鮮やかで愛らしい花色の花々を和紙の色合いとしなやかな質感で表します。作品はブーケにあしらい、そのまま飾っていただける形式に仕上げます。

講座のお申し込み・お問い合わせ・変更は、小津和紙文化教室(一日講座のページhttps://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。