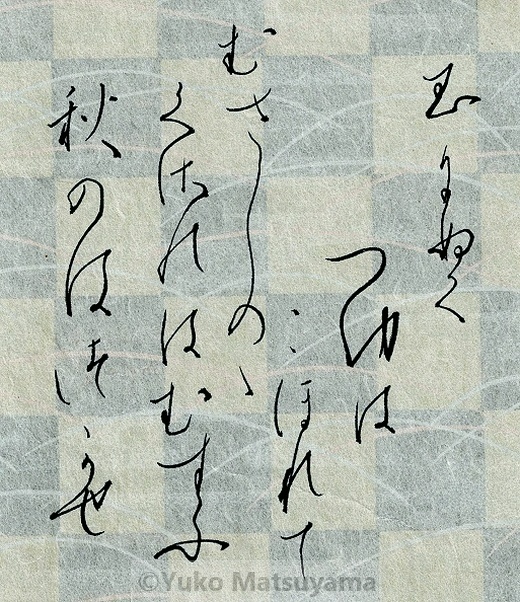

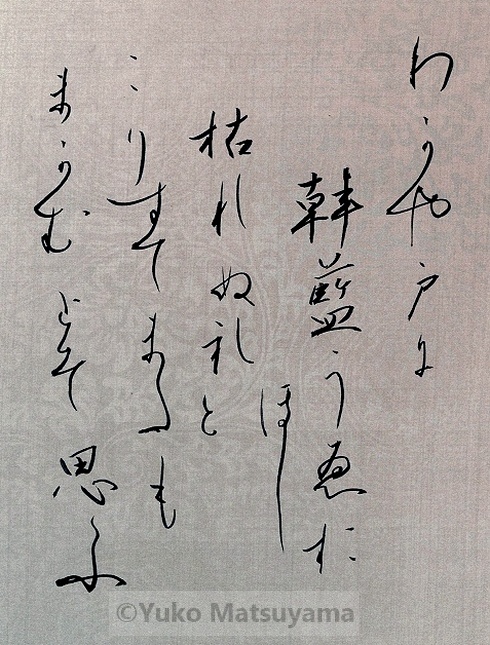

わが屋戸(やど)に 韓藍(からあゐ)植ゑおほし 枯れぬれど 懲りずて またも 蒔(ま)かむ

とぞ思ふ (万葉集:山部赤人)

Waga yado ni karaai ue ohoshi kare nuredo korizu te matamo makamu toso omofu

(Manyoushū : Yamabe no Akahito)

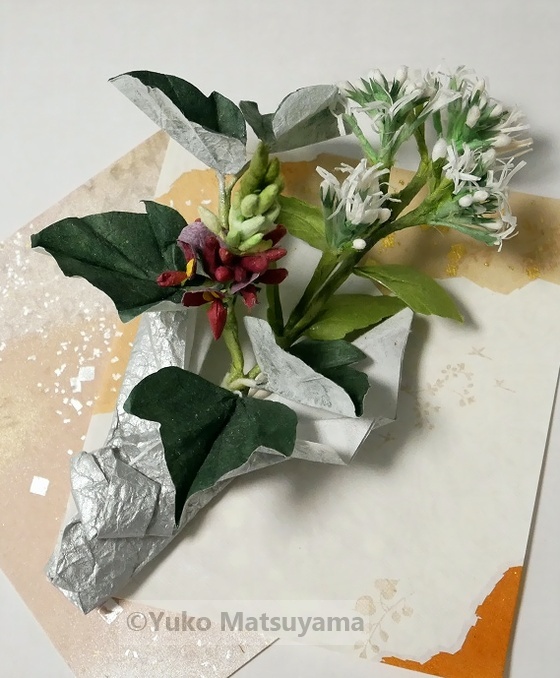

我が家の庭に植えていた韓藍(からあい)が枯れてしまったが、また諦めずに種を播き、育ててみようと詠まれた一首。韓藍(からあい)とは、艶やかな花を咲かせる秋草の一種、鶏頭の古名です。赤人の詠まれた歌の他、『万葉集』には数首、鶏頭を「韓藍」として詠まれた歌が見られます。

インド原産の鶏頭は、韓の国から伝わった藍(あい)ということから、韓藍(からあい)と呼ばれていました。鶏頭は、奈良時代には既に渡来しており、染料としても尊ばれていました。赤人の一首から、庭に植えた鶏頭を慈しみ、大切に育てられていたことが窺えます。また、鶏頭は鶏の鶏冠(とさか)に似た形状から、鶏冠草と書いて”からあい”と読まれました。

『万葉集』に詠まれた鶏頭は、紅色の豊かな質感と花色の艶やかさから、女性に譬えられることが多く、赤人の一首もまた、鶏頭に託して一度諦めた恋の炎をもう一度、燃やしてみようという思いを込め、詠まれています。

たおやかで繊細な花が多くみられる秋草の中でも、力強く生命力を感じさせる鶏頭は、花に託して喜び、苦しみ、哀しみを歌に詠んだ万葉時代の人々の生き生きとした姿を鮮やかに伝えます。燃える炎のような花の姿に託し、詠まれた一首を書で表しました。

にほんブログ村