淡い黄色の大輪の花が優美なトロロアオイ。夏の一日花の儚げな風情を薄口の和紙の柔らかさで表し、和紙で象った蛤にあしらいました。

”Abelmoschus manihot”

にほんブログ村

小枝の先に白色の小花が多数集まって咲くイワガラミ。岩や樹木に絡みついて広がり、白い花を咲かせます。装飾花を一片しかつけないところに特徴がある、繊細な花の風情を和紙の白色を生かして表し、竹の一輪挿しにあしらいました。

”climbing-hydrangea ”

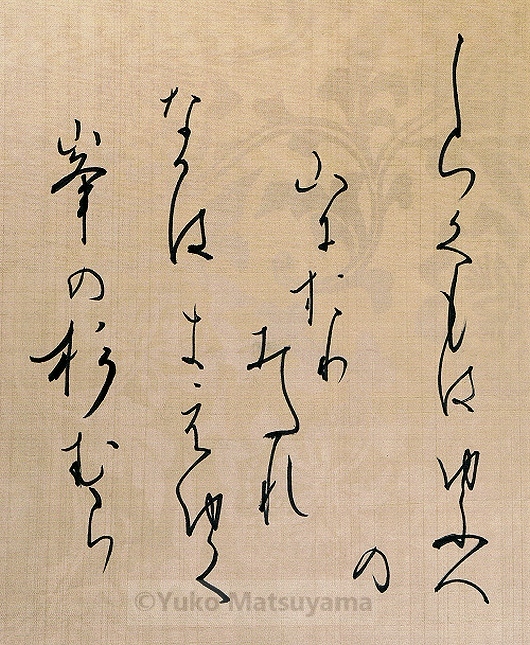

白雲は 夕べの山に おり乱れ なかば消えゆく 峰の杉むら (玉葉和歌集:伏見院)

Shirakumo ha yufube no yama ni ori midare nakaba kieyuku mine no sugi mura

(Gyokuyouwakashū:fushimi no in)

『杉』と題して詠まれた一首。白雲が立ち上る峰々に立つ杉木立を暮色の中で捉えた京極派の代表歌人、伏見院の御歌です。『新古今和歌集』以後、目新しさを見い出せなくなっていった歌壇に新風を興したのが、藤原定家の曾孫にあたる京極為兼が中心となった京極派と呼ばれる流れです。

伏見院の院宣によって京極為兼が撰定した『玉葉和歌集』の中で、伏見院の一首は雑部に撰集されています。暮れ方、薄明の静けさの中、立ち昇る雲、乱れかかる雲の動きを捉えたところに京極派らしい歌風が表れています。また、「杉」を題としたところに伏見院の新たな歌境を拓こうとした京極派としての志向が表れています。生きた自然の風景を純粋に感受され、新味のある清新な歌風で鮮やかに詠まれています。

夕暮れの光線の微妙な色調の変化の中で眺めることで、谷間から立ち昇る白雲が漂う中、杉の林が濃淡でぼかされ、深遠な風景が広がります。刻一刻と変化していく夕暮れ、折り乱れる白雲の動きによって、天に向かい真直ぐに立つ杉の荘厳さが心に深く留まります。広やかで清澄な風趣を伝える一首を書で表しました。

朱紅の花色が涼やかなガンピ。花びらの切れ込みとすっきりとした草姿は優美です。鮮明な和紙の染色と柔らかな風合いによって花の風情を表し、和紙による花包みにあしらいました。

”Silene banksia”

紅色の花穂が愛らしいイヌタデ。素朴な野草の細やかで躍動感ある草姿を紅色のグラデーションの和紙と柔らかな緑の和紙で表し、竹の一輪挿しにあしらいました。

” Creeping Smartweed ”

色鮮やかで可憐なトコナツ。平安時代、中国から渡来したナデシコ科の石竹(せきちく)から改良された、小型の園芸種です。四季咲きのことから、常夏と名付けられた花の風情を鮮明な和紙の染色としなやかさによって表しました。

”Dianthus”