俯いて咲く淡緑の花が春草らしいバイモ。草の先端につく曲線状の細葉と花の内側に入る網状脈が趣深いバイモを和紙の柔らかな色合いと線描によって表し、扇子にあしらいました。

”Fritillaria”

にほんブログ村

俯いて咲く淡緑の花が春草らしいバイモ。草の先端につく曲線状の細葉と花の内側に入る網状脈が趣深いバイモを和紙の柔らかな色合いと線描によって表し、扇子にあしらいました。

”Fritillaria”

春の野に咲く可憐なスミレと日本桜草。極小の白花が愛らしいツボスミレと白花の桜草を和紙の優しい白色と柔らかな質感、線描によって表しブーケにあしらいました。

”Viola&Primrose”

一日講座「紫陽花」

2025 年5月31日(土) / 6月7日(土)

各日 10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 https://www.ozuwashi.net/ )

雨の季節、辺りを明るく彩るアジサイ。しっとりと瑞々しい花色を紫系の和紙のグラデーションにより表します。紫の濃淡の変化を生かしながら、立体的にテマリ形のボリューム感と生命感を引き出します。作品は和紙の質感を生かしたブーケにあしらい、そのまま飾っていただける形式に仕上げます。

講座のお申し込み・お問い合わせ・変更は、小津和紙文化教室(一日講座のページhttps://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。

春、一重の端正な花が同時に開く若葉の葉色に映える山桜の一作。閑雅な趣の山桜の枝先を和紙の繊細な色合いとしなやかな風合いによって表しました。

“Wild cherry blossoms”

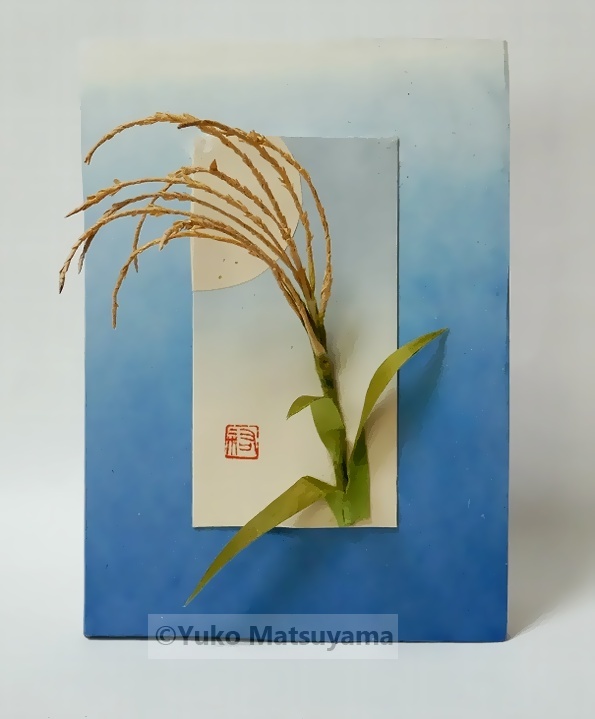

空に浮かぶ月を背景に秋風に靡く薄を表した一作。花穂の風情を和紙の繊維としなやかさによって表しました。

“ Japanese pampas grass and moon”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00(最終日 17:00)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

夏の朝を瑞々しく彩る朝顔の花。蔓の動きが生命力を感じさせる清涼の花を和紙の鮮明な色合いで表し、和紙で象った蛤にあしらいました。

”Morning glory”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00(最終日 17:00)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

薄黄色の花びらの重なりが優美なウコンサクラ。薄黄から白へと移ろいゆく風情を繊細な和紙の色合い生かして表しました。

”Cherry blossom”

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

12:00~19:00(最終日 17:00)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/

四季を森の樹々とその精霊を風景と人形によって表したシリーズの一作。冬、雪で覆われた針葉樹の森。針葉樹林とその精霊を数種類の白色の和紙の色味の違いと柔らかな質感により表しました。

Four Seasons in the Forest ”Winter” Conifer

「植物」 草木のある風景

2025年3月11日(火)~3月16日(日)

gallery DAZZLE( 東京 北青山 )https://gallery-dazzle.com/