夏の水辺を彩る半夏生(はんげしょう)。白い花穂に小さな花を咲かせます。葉の一部が白くなるところが涼しげな印象です。

初夏から夏の夕暮れに儚い一日花を咲かせる月見草。江戸時代の末に渡来したとされる月見草は、咲き始めは白い花を咲かせ、しぼむと紅色に変化します。

それぞれの花の特徴を、数種類の和紙の取り合わせによって表し、短冊にあしらいました。

“Lizard’s tail・Oenothera tetraptera”

夏の水辺を彩る半夏生(はんげしょう)。白い花穂に小さな花を咲かせます。葉の一部が白くなるところが涼しげな印象です。

初夏から夏の夕暮れに儚い一日花を咲かせる月見草。江戸時代の末に渡来したとされる月見草は、咲き始めは白い花を咲かせ、しぼむと紅色に変化します。

それぞれの花の特徴を、数種類の和紙の取り合わせによって表し、短冊にあしらいました。

“Lizard’s tail・Oenothera tetraptera”

夏の山野草、フシグロセンノウ。名の示すとおり、茎の節のあたりが黒紫色になるところに特徴があるナデシコ科の植物です。平らに開いた朱の花色は、夏草らしい鮮やかさと清々しさがあります。朱色の和紙の柔らかな風合いによってすっきりとした花の表情を表し、陶器の一輪挿しにあしらいました。

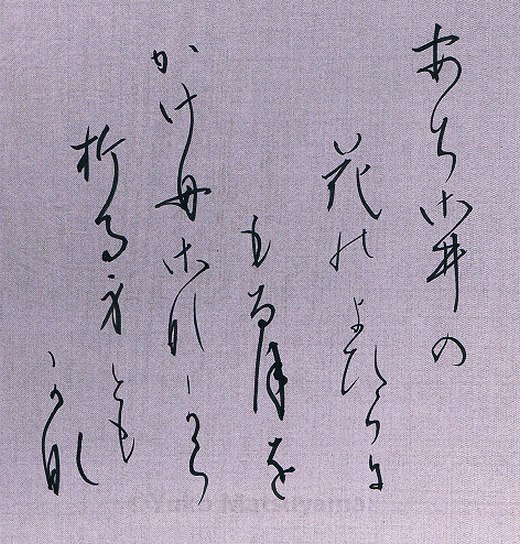

あぢさゐの 花のよひらに もる月を 影もさながら 折る身ともがな (散木奇歌集:源 俊頼)

Adisai no hana no yohira ni moru tsuki wo kage wo sanagara woru mi tomo gana (Sanbokukikaikashū:Minamoito no Toshiyori)

平安末期の歌人、源 俊頼(みなもとのとしより)の家集『散木奇歌集(さんぼくきかしゅう』にある一首です。歌の詞書には、「殿下にて夏夜の月をよめる」とあります。

月に照らされた紫陽花。その影も手折ることができたらばよいものを、と詠んだものです。紫陽花の装飾花が、4片から構成されているところから、”よひら” は紫陽花の異名ともなっています。紫陽花は、よひらの花びらと宵を掛け、夏の夜の情景に咲く花としてイメージされました。

一首の趣は、『万葉集』に2首みられる、花色が移ろうところから心変わりを詠んだもの、小さな花が数多く集まって咲くことから寿ぎを詠んだものとは異なります。

俊頼の一首は、源順(みなもとのしたごう)が編纂した辞典、『倭名類聚抄』(わみょうるいじゅしょう)の成立以後に詠まれた歌です。『倭名類聚抄』(巻第二十 草木部)で「 白氏文集 律詩 云 紫陽花 和名 安豆佐為」という記述にあるように、『白氏文集』の「紫陽花詩」から和名のアジサイに「紫陽花」の名をあてた影響を受けていると思われます。

『白氏文集』については https://washicraft.com/archives/13026 「紫陽花詩」(2017/6/5)の記事 にて書きました。

『白氏文集』での紫陽花(しようか)は、神仙の世界から現実の世界へと降りてきた花としてイメージを展開しています。俊頼の紫陽花(あじさい)は、影となって現実の世界から手に入れることのできない世界の花へと展開しています。紫陽花が月の光に照らされることで、その花影に神聖なイメージをまとわせたと思われます。

俊頼の発想は、その後に続く崇徳天皇をはじめ、藤原俊成(ふじわらのとしなり)・藤原定家(ふじわらのさだいえ)などの歌人によって研究され、紫陽花が歌に詠まれました。

その一例として、藤原定家の一首に

あぢさゐの 下葉にすだく 蛍をば 四ひらの数の 添ふかとぞ見る (拾遺愚草:しゅういぐそう)

がみられます。紫陽花の下葉に蛍が飛び交い、発する光によって花数が増えたかのように見える幻想的な夏の夕景を詠んだものです。蛍の光によって、紫陽花は儚い神秘の花となっています。

俊頼が夏夜の月を題として詠んでいるように、定家の歌も蛍をテーマとした中に紫陽花は詠まれているのにとどまっています。このことは、鎌倉初期に順徳天皇が書きまとめられた歌論書『八雲御抄(やくもみしょう)』(巻第三・枝葉部)の中のなかで紫陽花について、「阿知佐井 万に、やへさくと云り。歌に難詠物也。」と評されているとおり、紫陽花を詠むことの難しさを示しています。

画像は、俊成や定家など中世を代表する歌人たちが、歌材として紫陽花に取り組む発端となった一首を書で表したものです。

楓の緑陰が、爽やかに見える季節。梅雨に映える楓の青葉は、潤いを得て緑の色を深めます。しなやかな枝を覆うように茂る青葉は、しっとりとして格別な趣があります。青楓の生命感を緑系統の和紙の取り合わせと柔らかな風合いによって表し、扇子にあしらいました。

”Green Maple”

楚々とした紫の山紫陽花。星をちりばめたような細やかな両性花は、雨の季節、清涼感を伝えてくれます。花の特性に合わせた和紙を取り合わせて表し、ガラスの器にあしらいました。

” Hydrangea”

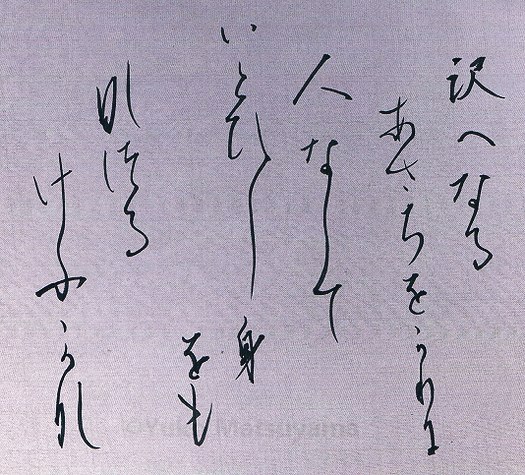

沢べなる 浅茅をかりに 人なして いとひし身をも なづる今日かな(堀河百首:源 俊頼)

Sawabe naru asadi wo kari ni hito nashi te ito hishi mi wo mo naduru kefu kana

(Horikawa hyakusyu:Minamoito no Toshiyori)

沢辺に生えている丈の低い茅(ちがや)を刈り、人形(ひとがた)にして形代(かたしろ)となし、我身を撫でて心身についた穢れを移し御祓いする今日である、と詠んだものです。

平安時代末期、院政時代に成立した『堀河百首』(堀河院御時百首和歌)の夏部で「荒和祓」(あらにこのはらえ)と題した中に撰集された一首です。「荒和祓」とは、六月祓(みなづきばらえ)・夏越祓(なごしのはらえ)の異称です。家々を守護する荒ぶる神を和ますため、半年に一度、行われる祓の行事をいいます。

一首を詠んだ源 俊頼(みなもとのとしより)は、堀河天皇の歌壇の中心で活躍しました。清新で奇抜な歌風を詠む一方、万葉的な伝統を見直す気運を促しました、百首歌では、勅撰集や歌合などにみられる「六月祓」を「荒和祓」(あらにこのはらえ)と題したところに特異性がみられ、六月祓の伝統を和歌で伝えようとした意図が窺えます。

祓(はらえ)は、神に祈りを捧げ、心身の穢れや災厄を除き去るもので、茅(ちがや)・麻・菅(すが)などの植物によって行われていました。

禊(みそぎ)は、海や川の水で体を清め、心身の穢れを洗い流すことでした。次第に形式化され、祓と混同されて夏の大祓(おおはらえ)となりました。

『堀河百首』では、茅(ちがや)・麻・菅(すが)などを祓の道具として読み込んだ歌が網羅されています。菅(すが)は編んで輪を造り、祓(はらえ)の道具とした菅抜(すがぬき)の材料に使われていました。現代に受け継がれている、「夏越の祓」の茅の輪(ちのわ)に繋がるものです。

祓(はらえ)に使われた茅(ちがや)は、上代では神が占有するところに生えている植物と考えられていたことは、『万葉集』の歌から読み取れます。その一例として、

天(あめ)なるや 神楽良(ささら)の小野に 茅草(ちがや)刈り 草(かや)刈りばかに 鶉(うずら)を立つも(巻十六:よみ人知らず)

「怕(おそ)ろしき物の歌三首」と詞書のある第一首です。天上界にあるという、神楽良(ささら)の小野で茅草刈りの最中、鶉が突然飛び立った驚きを詠んだもので、天上の神への畏れが表れた一首です。

浅茅原(あさぢはら)小野にしめほふ 空ごとを いかなりいひて 君をし待たむ (巻十一:柿本人麻呂)

浅茅原にしめ縄が張られたことを題材として詠まれており、聖なる植物とされていたことが読み取れます。『万葉集』の歌から、茅(ちがや)は様々な生活素材として大変貴重なものであり、神事に使われ、茅草刈りも共同で行われていたことが窺えます。

『堀河百首』での俊頼の一首は、災厄を祓う身代わりとして茅(ちがや)を人形にした祓(はらえ)の作法を具体的に詠んでいます。祓(はらえ)・禊(みそぎ)という言葉を使わず、草の人形(ひとがた)を題材としたところが独創的です。

草を人形(ひとがた)にしたものを形代(かたしろ)とすることについては、

「草雛に想う」 https://washicraft.com/archives/12078 (2016/12/29)の記事で書きました。

茅(ちがや)の葉は、その字体が示している通り、剣のように尖った形状から呪力や魔除けの力を持つ植物とみられていました。その背景として古代中国では、茅(ちがや)は祭祀の儀式の場に敷かれたり、物を包むために用いられていました。場を清浄にして災難から免れる力を持った神聖な植物とされてたことからも影響を受けていると思われます。

平安時代になると茅(ちがや)の神聖なイメージは薄れていきます。浅茅は秋風で色褪せるというイメージが強くなり、心変わりや過去の栄華を偲ぶもの、哀れを誘うものとして詠まれました。俊頼が活躍した平安末期には、褪せた浅茅の中に美を見出すようになります。

俊頼の一首は、浅茅が本来持っていた清浄さを呼び起こし、畏敬の念を持っていた万葉時代の清明心を想起させます。祓の本質に遡り、草を形代(かたしろ)としてきた伝統を伝える一首を書で表しました。

白い花穂(かすい)が清楚な印象のノリウツギ。アジサイの仲間のなかでも立体的に細やかな両性花をつけていくところに特徴があります。その周囲には、小さな蝶が舞うかのように装飾花を咲かせます。白色の和紙を取り合わせて花穂を表し、陶器にあしらいました。

”Hydrangea paniculata”

梅雨にかかる季節に咲く植物を和紙の花で表したものです。

上から、岩絡(イワガラミ)・小紫陽花(コアジサイ)・糊空木(ノリウツギ)・七段花(シチダンカ)・八重蕺草(ドクダミ)の野趣ある5つの花を選びました。

イワガラミは、岩や樹木にからみつき、高い壁をつくるように広がり、白い花を咲かせます。装飾花を一片しかつけないところに特徴があります。

コアジサイは、ひらひらした装飾花はなく、細かい花が集まった両性花(りょうせいか)のみで構成されています。

ノリウツギは、白い花穂(かすい)が立体感ある円錐状に広がります。

シチダンカは、ガクヘンが重層的にまとまった八重咲の華やかさがあります。

ヤエドクダミは、白い花弁のようにみえる葉が変化した苞(ほう)の重なりが清楚です。

湿度の高い梅雨にかかる時季を好む花たちは、潤いを得た緑深い山野を彩ります。5つの植物を和紙の持ち味を生かし、それぞれの特徴を出しました。

”climbing-hydrangea ・Hydrangea hirta・Hydrangea paniculata・

Hydrangea serrata・Houttuynia cordata”