艶やかな花色と繊細な造形が優美な梅雨の時季の花、未央柳(びようやなぎ)。

中国から渡来した未央柳の名は、唐時代の詩人、白居易の『長恨歌』の一節にある未央(びおう)宮に由来します。楊貴妃の眉を「柳如眉(柳は眉の如し)」と宮殿に植えられた柳に喩えました。細長い葉としなだれた枝は、風に吹かれて微かに揺れるさまがしだれ柳のようにたおやかで、風情があります。

楮の繊維によってしべの長い花の特徴を表し、扇子にあしらいました。

”Hypericum chinense”

艶やかな花色と繊細な造形が優美な梅雨の時季の花、未央柳(びようやなぎ)。

中国から渡来した未央柳の名は、唐時代の詩人、白居易の『長恨歌』の一節にある未央(びおう)宮に由来します。楊貴妃の眉を「柳如眉(柳は眉の如し)」と宮殿に植えられた柳に喩えました。細長い葉としなだれた枝は、風に吹かれて微かに揺れるさまがしだれ柳のようにたおやかで、風情があります。

楮の繊維によってしべの長い花の特徴を表し、扇子にあしらいました。

”Hypericum chinense”

立体感ある手毬形の青い紫陽花。小花が重なりあった咲き方によって陰影を生み、しっとりとした雨の季節を伝えます。青系統の和紙を取り合わせ、花色の濃淡と大小の変化によって立体感を出しました。素朴な味わいの和紙に包み、ブーケにまとめました。

”Hydrangea”

『白氏文集』(巻第二十)「紫陽花詩」 白居易

何年植向仙壇上 いずれの年にか植えて仙壇の上(ほとり)に向う

早晩移栽到梵家 早晩移し栽して梵家に到る

雖在人閒人不識 人間(じんかん)に在(あ)りといえども人識しらず

與君名作紫陽花 君が與(ため)名づけて紫陽花(しようか)と作(な)さむ

『白氏文集』で、「紫陽花詩」と題して唐時代、白居易(はくきょい:白楽天)によって詠まれたものです。

何時の頃から仙人が住むという仙境の辺りに植えられたものか。寺に移植されて人間界にあるというのに、その名を誰も知らない。この花を紫陽花と名付けよう、と詠んだものです。

この詩が詠まれた背景について、

招賢寺に山花一樹有り、名を知る人無し。色紫にして気香しく、芳麗にして愛すべく、頗る仙物に類す。因って紫陽花を以てこれを名づく。

と記しています。白居易が訪れた招賢寺で咲いた一本の木は、その名を誰も知りません。花は紫で香りがよく、仙境にあるもののようです。そこで花の名を付けたとしています。高貴な色として紫という花色からは、神仙な世界をイメージさせます。天上界から地上に降りてきたかのような花の佇まいに心動かされ、詩を詠じた感動が伝わってきます。

『白氏文集』での紫陽花は、日本固有の紫陽花ではなく未詳です。平安時代の中期に源順(みなもとのしたごう)が編纂した辞典、『倭名類聚抄』(わみょうるいじゅしょう):巻第二十草木部のなかで『白氏文集』の「紫陽花詩」を出典として「紫陽花」の名があてられたことから表記が定まったとされています。

日本の山紫陽花は、芳しい香りはないものの、山の空気をまとったかのように楚々として人知れず咲き、雅趣があります。原典の紫陽花と日本の山紫陽花を重ね、青紫の清らかなイメージを想い、書に表しました。

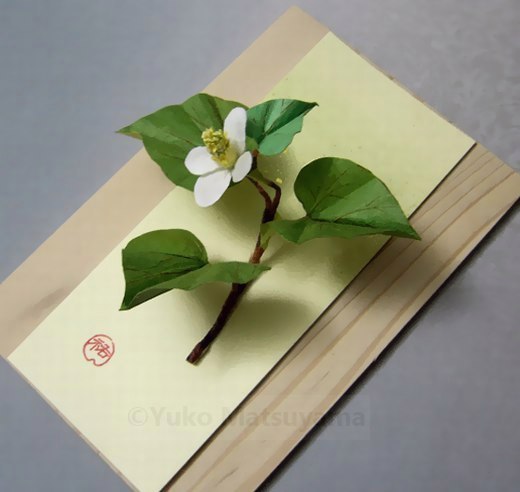

夏の一日花、夏椿。透明感のある白い花は青葉に映え、涼しげな姿で楽しませてくれます。

細やかなしぼ(皺)のある和紙によって花の風情を表し、素朴な味わいの和紙を花器に見立て、あしらいました。

“Japanese stuartia”

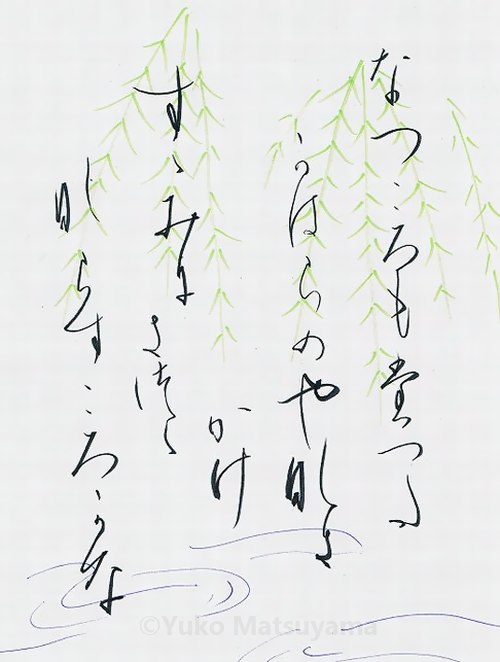

夏衣 たつた 川原の 柳かげ すずみにきつつ ならす ころかな(後拾遺和歌集:曾禰好忠)

Natsugoromo tatsuta kakawara no yanagi kage suzumi ni ki tsutsu narasu koro kana

(Goshūi Wakashū:Sone no Yoshitada)

夏が立つ、夏衣を裁つ(仕立てる)を龍田川と掛け、水辺を主題として柳蔭にも涼を求めた一首。夏衣を着慣らすように、龍田川の川原の柳の木蔭に涼みに通う季節となったと夏を詠んだものです。曾禰好忠(そねのよしただ)は、平安中期の歌人として既成概念にとらわれず、万葉時代の古語を用いたり、清新な感覚と着想で歌を詠みました。

夏歌での納涼詠が勅撰集に初出したのは『拾遺和歌集』のことです。

『拾遺和歌集』は、『古今和歌集』・『後撰和歌集』に次ぐ第3番目の勅撰集です。

『拾遺和歌集』の夏歌での納涼詠は終盤に排列され、その後の勅撰集にも継承されていきます。このことは、納涼詠が次の季節の秋を想わせるものとして位置づけられていたことを示しています。

好忠の一首が撰集された『後拾遺和歌集』は第4番目の勅撰集にあたります。そのなかで夏部の終盤に排列されており、その排列からも涼やかな趣向を感じます。

好忠の一首は、万葉時代より春を象徴する景物として詠まれてきた「しだれ柳」の風情を夏の納涼詠に取り込んだところが斬新です。

春の芽吹きの頃、浅緑であった柳の糸は、緑を深めて葉を茂らせ、木蔭を作っています。しなやかな柳の風情は、清々しい水辺の景と一体となって、夏の涼感を誘うものとして着目したところに清新なものを感じます。

また、好忠の一首からは平安末期の歌人、西行が柳蔭を詠んだ一首、

道の辺に清水ながるる柳かげ しばしとてこそ立ちとまりつれ (新古今和歌集:夏歌)

が想い起されます。

夏はいかにも涼しさを詠むという原点を感じる一首を柳と流水の線描と書で表しました。

楚々とした風情の紅額紫陽花。白い小花の集まりの両性花(りょうせいか)を囲む装飾花が、白色から濃紅色へと次第に花色を深めていきます。可憐な花色とほかほかとした優しい咲き方は、薄暗い梅雨の季節に辺りを明るい空気に包みます。

白から紅色へと移ろう花の風情を濃淡がはっきりと染め分けられた和紙によって表し、素朴な味わいの和紙の花包みにあしらいました。

”Hydrangea”

まっすぐに伸びた葉先の紅色が爽やかな草姿のベニチガヤ。

高さを約14cmに縮小し、繊細な色合いの和紙の取り合わせと楮の繊維の長さ、しなやかさ、光沢感などの特性を生かし、葉の表情を表しました。水辺の涼感をイメージして下草にシダをあしらい、草盆栽風に仕立てました。

”Imperata Red”

黒褐色の花色が神秘的な黒百合。うつむき加減に咲く姿が楚々とした佇まいの蛍袋。それぞれに花を引き立てるように葉の風情も野の趣を感じさせてくれます。数種類の和紙の取り合わせによって花の個性を引き出し、抑えた色合いの和紙を重ねて折った花包みにあしらいました。

“Kamchatka lily・Hotarubukuro”

身近な夏の花、ドクダミ。白い花弁のようにみえる葉が変化した苞(ほう)は、清々しい印象で目をひきます。すっきりとした素朴な野の花の風情を手漉き和紙の繊維を生かして表し、短冊にあしらいました。

“Houttuynia cordata”