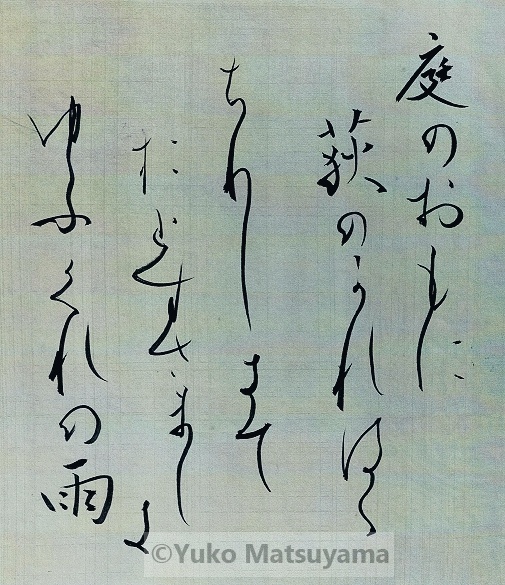

庭のおもに 荻の枯葉は 散りしきて 音すさまじき 夕ぐれの雨(風雅和歌集:覺圓)

Niwa no omo ni ogi no kareha ha chiri siki te oto susamajiki yuugure no ame

(Fuugawakashū:Kakuen)

荻の枯葉が散り、一面敷き詰められた庭。その上に夕暮れの雨が音を立て、降り注いでいると詠まれた一首。

秋にはさらさらと風を受けて靡いていた荻の葉。北風に吹き寄せられ、荻の枯葉は冷たい雨に打たれ、激しく音をたてます。秋から冬へと移ろう時季、寒々とした庭の情景に寄せて詠まれた一首は、『風雅和歌集』秋歌下で「暮秋」を歌題とした一群に排列されています。

『風雅和歌集』は、保守的な二条派に対し、革新的な歌風を興した京極派の花園院の企画監修により、光厳院(こうごんいん)が撰者となり、南北朝の対立や公武の紛争が激化した時代に編まれました。覺圓(かくえん)の詠んだ一首は、” すさまじき ”という言葉で表現された、荒涼とした情景の中に美を見出しており、京極派歌人の感性と時代背景が表れています。庭の荻の枯葉を視覚と聴覚によって観照し、冷え寂びた世界が広がります。

自然の風物を天象の働きの中で眺め、墨一色で描かれる水墨画のような境地で詠まれた一首を書で表しました。

にほんブログ村