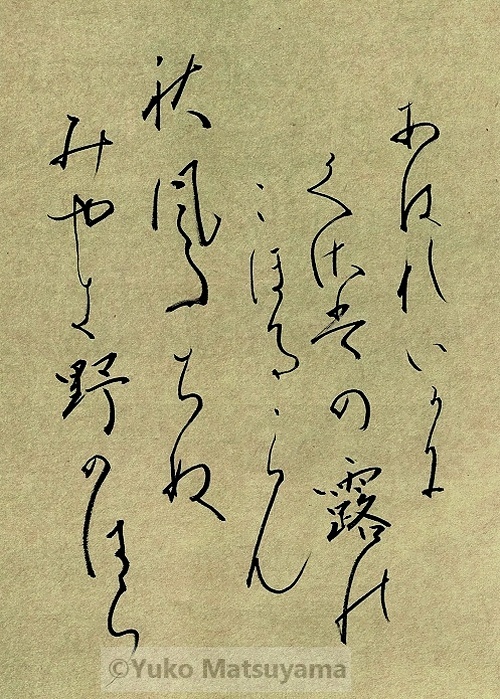

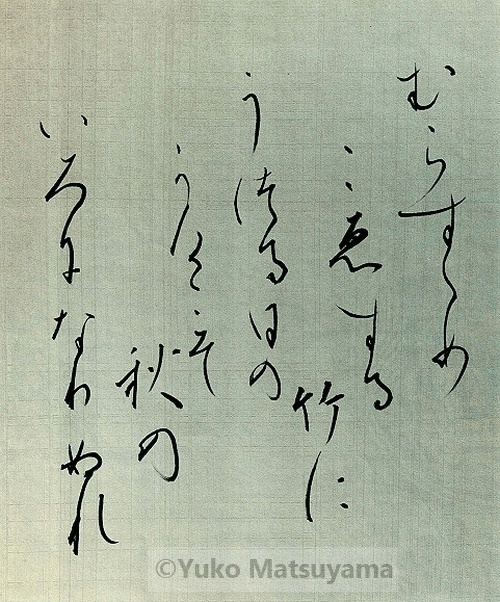

むらすずめ 声する竹に うつる日の 影こそ秋の 色になりぬれ (風雅和歌集:永福門院)

Mura suzume koe suru take ni uturu hi no kage koso aki no iro ni nari nure(Fuugawakashū:Eifukumonin)

雀の群れが静かな竹林を騒がす。その竹藪に射す光線に秋の気配を感じ、詠まれた一首。

一首を詠んだ永福門院(えいふくもんいん)は、京極派を代表する歌人の一人です。伏見天皇の中宮となり、伏見天皇が譲位によって伏見院となられたのに伴い、門院となられました。一首は『風雅和歌集』秋上で、「立秋」を題とした中に排列されています。

『風雅和歌集』は、鎌倉時代に『新古今和歌集』が成立して以降、歌壇に新風を興した京極為兼(きょうごくためかね)を中心とした京極派による勅撰和歌集です。為兼は、歌に詠まれる自然観照と人生観照を独立させ、純粋な叙景歌と抒情歌へと発展させました。

為兼の樹立した京極派の流れを継承した花園院の企画監修により、光厳院が撰者となって『風雅和歌集』は撰集されました。

清澄な山家を主題とした永福門院の一首は、特定の季物ではない「雀」と「竹」を題材に選び、「秋の色」という言葉で季節の移ろいを感覚的に表現されたところに京極派の特色が表れています。

夏の間、整然と青々茂る細葉が清涼感を伝えてきた竹林。その竹林に差し込む夕日の光線が和らいで感じられ、秋の気配を伝えます。静けさが漂う山里の竹林に雀のさえずる声と活発な動きによって素早く変化する影と、音なく緩やかな時間の推移によって変化する竹の影を聴覚と視覚、動と静の観点から対比して捉えることで竹林の閑寂さが際立ちます。

細やかに自然を凝視し、次第に薄れてゆく夕日の光を「秋の色」と捉え、夕景の感動を詠まれた一首を書で表しました。

にほんブログ村