晩秋。

銀杏の黄葉に夕日の光が照らすイメージを表わしました。

黄色の染色の和紙にも微細な濃淡の変化があります。

そうした変化を活かしました。

「立体造形:crafts」カテゴリーアーカイブ

「あさがお」

「鉄線と花入れ」

「山法師」

“Japanese Dogwood”

白い花が枝を覆うように広がる山法師。

初夏らしい爽やかさを与えてくれます。

楮の和紙に樹皮の入ったものと淡い緑と墨色をぼかした染め色の和紙を合わせて花器に見立てました。

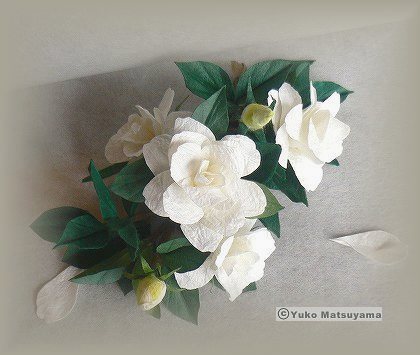

「White Garden」

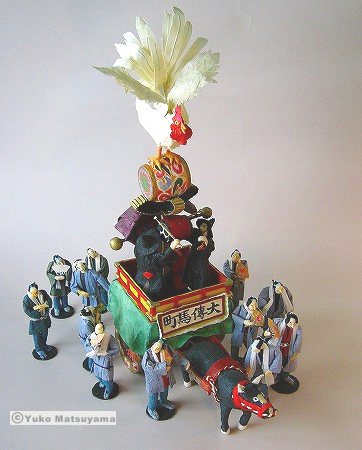

「神田明神祭礼の図」

“KANDA MATURI”

今年も5月7日から15日まで神田祭が開催され、9日には神幸祭が行われます。

そこで、制作から年数が経ちましたが2年に一度本祭の年に行われる9日の神幸祭にちなんだ作品を見ていただきたいと思いました。

山車とそれを曳く牛を私(松山)が担当し、人物は和紙人形作家(駒子の紙人形)の岩井昌子さんが担当された共同制作による作品です。

山車の高さに合わせて人形の寸法を割り出して制作されたものです。

山車や人物の半纏など和紙の色合いをそのまま作品に活かしています。

山車の高さ(鶏の尾羽を含め)は50cm弱、人形の高さは10cm(背の高さは高低があります)です。

人物と山車の高さを比べていただくとスケールの大きさを感じていただけるかと思います。

画像は2004年(9/27~10/2)に小津和紙の小津ギャラリー(東京日本橋)で開催した日本橋をテーマにした展示会(『日本橋今は昔』)に向け、DM用に撮影したものです。

江戸末期に描かれた「神田明神祭礼絵巻」(住吉内記広定画)や錦絵などを元に制作ました。

神田祭は江戸を代表する祭礼で、日枝神社の山王祭とともに「天下祭り」と称して江戸城内への祭礼行列の巡行も許可され、将軍上覧された盛大なものでした。

神田祭より山車の一番、日本橋大伝馬町の諌鼓鶏(かんこどり)を制作しました。

鶏の止まっている太鼓を諌鼓(かんこ)といいます。

世の中が平安であれば治世を諫めるために鳴らされる諌鼓が鳴ることがなく、鶏も安らかに止まっていられるという、中国の伝説に由来し天下泰平を表しています。