夏から秋にかけて野辺で群生する姿が可憐なツルボ。紅紫色の小さな花が集まって穂となって咲く、紅紫の花色が優しいツルボを和紙の柔らかな色合いで表し、扇子にあしらいました。

” Barnardia japonica ”

にほんブログ村

夏から秋にかけて野辺で群生する姿が可憐なツルボ。紅紫色の小さな花が集まって穂となって咲く、紅紫の花色が優しいツルボを和紙の柔らかな色合いで表し、扇子にあしらいました。

” Barnardia japonica ”

躍動感のある草姿と紫に色づいた実が秋を感じさるヨウシュヤマゴボウ。道端や空き地などでみられる素朴な野草を和紙の質感で表し、陶器にあしらいました。

” Phytolacca americana ”

吉祥を表すイメージとして受け継がれてきた白菊。清楚な白菊はしみじみとした秋の情趣を伝えます。和紙の持つ白色と風合いを生かし細やかな花びらの表情を出しました。

”White chrysanthemum”

日本の秋の情趣を侘びた佇まいで伝えるホトトギス。秋の野に咲くホトトギスと清楚なシラヤマギクを和紙の落ち着いた色合いで表し、手折って扇子に見立てたものにあしらいました。

”Tricyrtis hirta・Aster scaber”

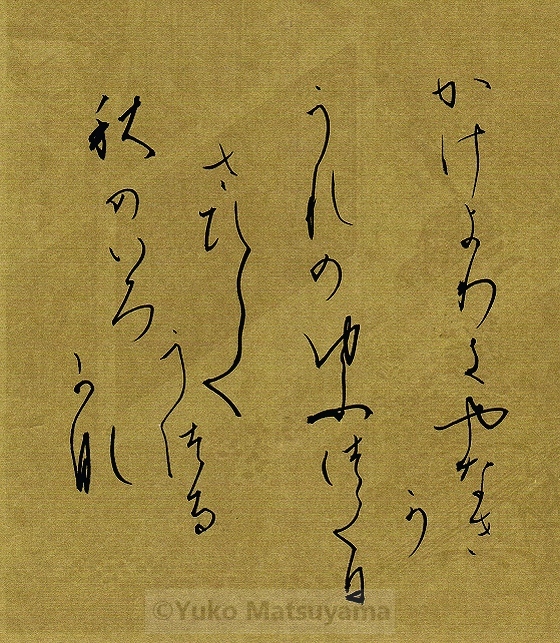

影よわき 柳が末(うれ)の 夕づく日 さびしくうつる 秋の色かな(風雅和歌集:庭田重資)

Kage yowaki yanagi ga ure no yufuduku hi sabishiku utsuru aki no iro kana

(Fuugawakashū:Niwata shigesuke)

夕日を受けた柳の枝先が映す影が弱くなり、秋の色に感じられると詠まれた一首。

一首は『風雅和歌集』秋上で、「柳」を題とした6首の中に排列されています。『古今和歌集』以降、勅撰和歌集の秋部で「柳」に着目されたことは、他集にみられない新味があり、『風雅和歌集』の独自性を示しています。「柳」6首は、新古今時代の代表歌人、藤原家隆の1首を除き、京極派を代表する歌人、京極為兼、伏見院、永福門院、光厳院、重資によって構成されていることからも独自性が窺えます。

鎌倉時代に『新古今和歌集』が成立して以降の歌壇は、藤原定家の孫の時代に御子左家(二条家)、冷泉家、京極家に分かれ、御子左家の二条派が主流となりました。『新古今和歌集』以後、目新しさを見い出せなくなっていった歌壇に新風を興したのが、藤原定家の曾孫にあたる京極為兼が中心となった京極派と呼ばれる流れです。そうした流れの中で『風雅和歌集』は、京極派の花園院の企画監修により、光厳院が撰者となって撰集されました。「柳」の一首を詠んだ庭田重資(しげすけ)もまた、鎌倉末期~南北朝時代の動乱の世で活躍した京極派歌人のひとりです。

和歌に詠まれる風物は『古今和歌集』以来、花や月など変わることなく受け継がれてきました。京極派の歌人は、詠み尽くされた風物を天象の刻々と変化する中で眺め、自然の歌を詠みました。

なかでも柳は奈良時代、中国から柳に込められた文化と共に渡来してより、『万葉集』をはじめ、その新緑の美しさから春を象徴するものとして心が託され、数多の歌が詠まれてきました。また、夏は青々と茂った葉影が、清涼感を呼ぶ景物として捉えられました。

『風雅和歌集』では秋と対となる春部の「柳」を詠んだ歌についても、春風に靡く柳を糸に見立てた”青柳の糸”といった、固定化された発想や展開の枠を出て、新緑の緑の色名が用いられた歌が多く見られます。また、柳の新緑を「春の色」「春になる色」という言葉を使い、色によって季節の深まりや春の長閑さを感覚的に捉えるなど、京極派の歌風が反映された排列美が展開されています。

秋の「柳」を詠んだ重資の一首は、柳を夕日の光線の中で陰影と共に眺め、表現したところに京極派独特の歌風が現れています。春の色を伝えてきた伝統的な柳のイメージと対比させ、暮色に包まれた世界に柳を「秋の色」として捉えたところが清新です。その枝先は秋風で大きく揺れ動くものではなく、散りゆく葉の動きを動的に捉えたものでもなく、静的に水墨画のような光の陰影で表現されており、『風雅和歌集』独特の世界が広がります。

他の京極派歌人、京極為兼、伏見院、永福門院、光厳院の「柳」を題とした歌についても、夕暮れを背景に詠まれています。

柳に寄せ、夕景の中で秋の閑寂を伝える一首を書で表しました。

秋の山野で薄紫のリンドウに似た小さな花をそっと咲かせるツルリンドウ。

涼やかで素朴な蔓性の花の風情を薄口の和紙の取り合わせで表しました。

“Tripterospermum japonicum”

秋の山野で深まりゆく季節を伝えるホトトギス。白地に赤紫の斑点が素朴で野趣あるヤマジノホトトギスの風情を薄くしなやかな和紙で表し、和紙で象った蛤にあしらいました。

“Tricyrtis affinis”

人皆は 萩を秋と言ふよし 我は尾花が末(うれ)を 秋とは言はむ

(万葉集 巻十:よみ人しらず)

人は皆、秋といえば萩の花を上げる。私は、風に靡く尾花の穂にこそ秋の花と言いたいと率直に詠まれた歌。尾花と呼ばれるススキは、萩に次いで秋を代表する花として万葉の人に愛されていました。

秋の七草に数えられるススキの穂は秋の景物として花として捉え、古来より親しまれてきました。彩り豊かで花の形や大きさも大小さまざまな秋草の中で、ススキはしみじみとした秋の情趣を引き立てます。風に靡く様は、冬枯れの荒涼とした季節を前にして、静かに季節の推移を伝えます。

群落をなして風に靡く様を想い起す一首を書と線描で表しました。