花びらの表と裏の色の対比が艶やかなキチジョウソウ。名の表す通り、吉祥を伝える秋の山野草として親しまれきました。鮮明な色の対比に特徴がある花を落ち着いた和紙の色合いとしなやかな風合いによって表し、陶器にあしらいました。

”Reine camea”

にほんブログ村

花びらの表と裏の色の対比が艶やかなキチジョウソウ。名の表す通り、吉祥を伝える秋の山野草として親しまれきました。鮮明な色の対比に特徴がある花を落ち着いた和紙の色合いとしなやかな風合いによって表し、陶器にあしらいました。

”Reine camea”

白地に細やかな紫斑の花が清楚なヤマジノホトトギス。秋の情趣を伝える山野草を和紙の落ち着いた色合いと点描によって表し、竹の一輪挿しにあしらいました。

“Tricyrtis affinis”

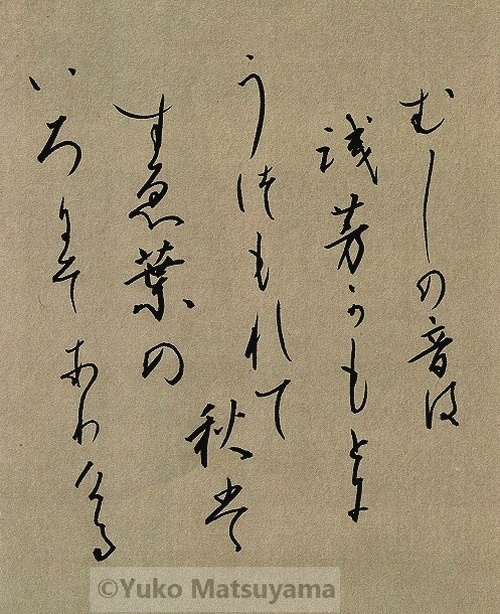

むしのねは 浅茅がもとに 埋もれて 秋は末葉の いろにぞありける(千載和歌集:寂蓮)

Mushi no ne ha asaji ga moto ni udumore te aki ha sueha no iro nizo arikeru

(Senzai Wakashū:Jakuren)

生い茂る浅茅に埋もれるように聞こえる虫の音に晩秋の想いを詠んだ一首。『千載和歌集』秋下で「虫」を歌題とした一群に排列されています。一首を詠んだ寂蓮(じゃくれん)は、『新古今和歌集』の撰者の一人でもあり、千載新古今時代を代表する歌人の一人です。

浅茅(背の低いちがや)は夏の間、線形の細葉を勢いよく伸ばし、銀白色の花穂をつけます。一面に広がる浅茅とその周辺から聞こえる虫の音が衰えゆく様子から、深まり行く秋の侘しさが伝わります。

上代では、鋭く細い葉の形状から邪気を払う神聖な植物として捉えられた茅は、平安時代になると秋風で色褪せるというイメージが強くなり、心変わりや過去を偲ぶもの、哀れを誘うものとして詠まれ、寂蓮の活躍した中世へと移り行く時代には褪せた浅茅の中に美を見出すようになります。

寂蓮の一首は秋が深まり、色褪せた浅茅の葉先の風情に虫の音を添え、しみじみとした晩秋の情感を詠みました。繊細な感性で秋の静寂感を詠まれた一首を書で表しました。

蔓の動きに添うように葉を広げ、赤紫の花穂をつける葛。清楚な白花の河原撫子。それぞれの植物の特性に合わせて選択した和紙の持ち味によって表し、陶器にあしらいました。

” Kudzu vine・ large pink”

青紫の小花を多数まばらに付けた様が涼やかで清楚なツリガネニンジン。繊細な小花の風情を薄く柔らかな和紙の質感で表し、和紙による草の葉を添え、和紙を手折った扇子にあしらいました。

”Adenophora triphyilla”