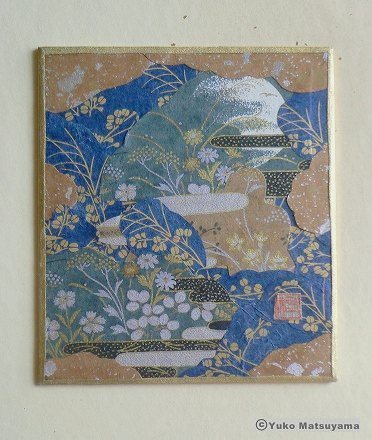

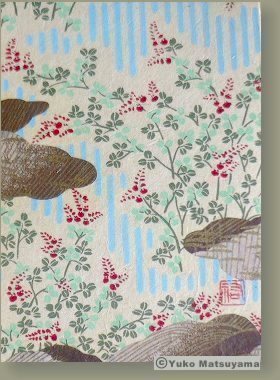

“Autumn Grasses and Moon”

虫の声が響きわたる萩や薄の広がる野原。

野を吹く風も清々しく感じられます。

秋の月夜の趣を千代紙と友禅紙を使い表わしました。

(12×13.5cm)

投稿者「ymatsu」のアーカイブ

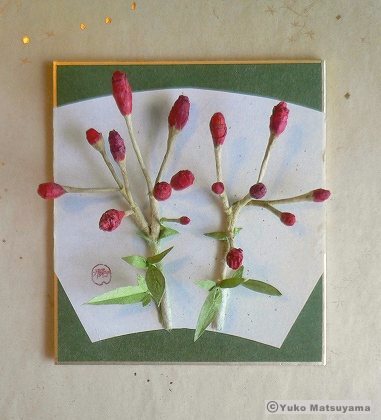

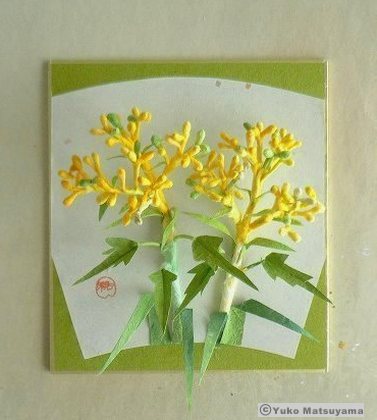

「花色紙 吾亦紅」09

干支色紙「寅」

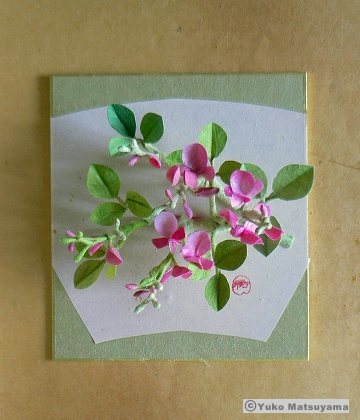

「花色紙 萩」09

「重陽(ちょうよう)」

「梶の木と和紙」

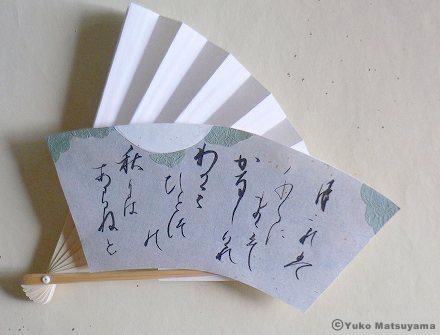

「月みれば」

“Moonlight”

月みれば ちぢに物こそ 悲しけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど (古今集 秋:大江千里)

夜空の月を見ているときりなくわが身のことが想われて悲しい。

私一人のために秋が来た訳ではないが、物思いをさせるために秋がやって来たようで。

今回は画像の背景によく使う仮名料紙についてお話します。

白い扇子の背景、扇子の上に置かれたかなを書いた扇面に使っているのが仮名料紙です。

かなを書くだけでなく撮影の背景や展示のディスプレイ、和紙画などに料紙を使っています。

花色紙も料紙を扇面に切って使っています。

画像の作品では料紙を扇面に切り、和歌を書いてから料紙の裏側を厚みのある和紙で裏打ちしています。

扇面には白い和紙で月、揉み紙で雲を貼りこみ歌の情景を表わしました。

平安時代に平がなの登場により高度に発展した料紙。

さまざまな色に染めたり、文様を刷り込んだり、金・銀の箔加工などの装飾が施されます。

『古筆』と呼ばれる平安から鎌倉初期に書かれた『かな』は、1000年あまりの時を越えて書かれた料紙と共にその美しさを保っています。